Il sale della terra di Wim Wenders è un film documentario che intende presentare al vasto pubblico la biografia e l’opera del brasiliano Sebastião Salgado, viaggiatore ai quattro angoli del mondo, fotografo, documentarista, testimone ravvicinato di alcuni dei momenti più drammatici della storia del nostro mondo presente. Questo documentario tuttavia non pare proprio costituire un’opera occasionale, sembra piuttosto rappresentare in modo esemplare gli ultimi esiti dell’estetica cinematografica di Wenders che stanno portando sempre più il regista verso una programmatica negazione della scrittura e del cinema d’autore.

.oOo.

Wenders sembra aver ormai deciso di non narrare più in prima persona, bensì di offrire ad altre persone (intellettuali, musicisti, artisti in genere) la possibilità, - saremmo tentati di dire: il mezzo - di raccontare la propria esperienza sullo schermo. Sembra così aver deciso di rinunciare a qualunque aspetto di scrittura di fiction per l’assemblaggio di materiali documentari. Si tratta di un lungo filo conduttore che parte probabilmente da una crisi personale di Wenders come autore e che lo sta inducendo a esplorare le possibilità di un cinema fatto di documenti visivi, mimici e sonori, costringendolo a rinunciare completamente a un proprio stile personale e ad andare alla scoperta di contenuti e personaggi sempre nuovi, di depositi di materiali audiovisivi utilizzabili per montare un film. Così Wenders ha messo in scena Buena Vista Social Club, dedicato all’allora dimenticato Compay Segundo, oppure ha messo in scena alcuni artisti del blues in L’anima di un uomo - questo, tra l’altro, secondo le sue dichiarazioni - dovrebbe essere solo il primo di una lunga serie di film dedicati al blues. Di questa tendenza, fa anche parte Pina, il documentario dedicato alla danzatrice Pina Bausch.

.oOo.

In contrasto con questa sempre più intensa attività d’impianto documentaristico, troviamo, a dire il vero, nell’ultimo decennio, alcune prove narrative che decisamente non hanno completamente convinto, come La terra dell’abbondanza del 2004, oppure Non bussare alla mia porta del 2005, oppure, ancora, Palermo Shooting del 2008. Tutti film interessanti, con alcuni elementi di grande genialità e di creatività sparsi qua e là, ma che sembrano tutte opere solo parzialmente riuscite, che decisamente possono sembrare forse appunti per un film che (forse) verrà. Rispetto ai recenti sviluppi wendersiani, Il sale della terra è estremamente interessante perché, oltre a rientrare nel mainstream documentaristico, contiene o, se si preferisce, sfiora, due temi che sono stati prepotentemente presenti nell’opera passata del regista, e cioè il tema dell’avventura e il tema ontologico del rapporto tra l’immagine e la realtà.

.oOo.

Per quel che concerne la persistenza del tema dell’avventura, è sufficiente ricordare Fino alla fine del mondo, film peripatetico per eccellenza, oppure i film “americani”, tra cui Paris, Texas. Il tema del rapporto tra l’immagine e la realtà è invece uno dei motivi conduttori di tutti film wendersiani. Esso viene posto in maniera esplicita proprio in Fino alla fine del mondo - dove uno dei protagonisti percorre il globo intero per produrre una collezione di immagini da trasferire nella mente della madre cieca - oppure in Lisbon Story, dove un regista perduto, svanito nel nulla, ha disseminato tutta la città di Lisbona di microtelecamere per riprendere, in un certo senso, la vita in diretta, in modo automatico, cancellando completamente la soggettività dell’autore. In Fino alla fine del mondo c’è, però, ancora una denuncia del pericolo dell’invasione dell’immagine, tant’è che la macchina dei sogni futuribile, inventata dallo scienziato, conduce l’autore alle soglie della follia e della dipendenza e tant’è che solo la scrittura d’impianto narrativo tradizionale riuscirà a salvare lo stesso protagonista.

Nel Cielo sopra Berlino è invece posto esplicitamente il problema della progressiva divaricazione tra vita e rappresentazione. Gli angeli che vivono nel cielo sopra Berlino sono costretti a essere muti testimoni delle vicende umane, a costatare quotidianamente la loro scandalosa impotenza. Uno di questi angeli deciderà di farsi umano per amore, ma poi si troverà a dover ricercare l’assoluto, da umano, proprio attraverso l’arte e l’immagine. Saremmo tentati di dire che questa precisa esplicitazione del problema, forse un po’ intellettualistica ma senz’altro chiara ed efficace, sia merito più dell’autore del testo filmico, Peter Handke, che non di Wenders.

.oOo.

Continuando a seguire questo tipo di ricerca intorno al rapporto tra immagine e vita, tra testo e autore, Wenders non ha esitato neppure a sperimentare la dissociazione tra la scrittura filmica e la sua realizzazione. È esattamente quanto è avvenuto in Al di là delle nuvole, mettendo i propri occhi al servizio dell’arte di Antonioni, ormai quasi cieco. Insomma, l’evanescenza della vita vissuta, la distruzione del soggetto narrante, l’autonomia relativa delle immagini, la quasi perversione di vedere al posto di un altro, l’ambivalenza nei confronti degli automatismi di produzione e registrazione delle immagini, sono solo alcune delle ossessioni che hanno sempre accompagnato il cinema di Wenders.

.oOo.

Tutti questi motivi, sia quello dell’avventura sia quello dell’immagine, in un modo o nell’altro, sono prepotentemente presenti nel non-film dedicato a Salgado. Va subito detto che il documentario in sé è piuttosto piatto e noioso; Wenders volutamente si sottrae, evita qualsiasi impennata d’autore e segue, a passo a passo, l’illustrazione di una sommaria biografia del fotografo attraverso un susseguirsi d’interviste e l’esibizione dei relativi scatti fotografici. Insomma, una lunga ed estenuante proiezione di diapositive. Non c’è nessun serio e approfondito lavoro d’indagine o di scavo intorno alle radici dell’impresa avventurosa e iconica di Salgado; il tutto viene ridotto a chiacchierate piuttosto superficiali tra il regista e il fotografo, in cui il fotografo non fa che mostrare le sue, invero splendide, fotografie. Viene addirittura il sospetto che i due siano superficialmente legati da una specie di cordone emotivo, determinato dalla comune sensibilità per le problematiche dell’avventura e dell’immagine, ma che nessuno dei due abbia davvero la voglia di rivelarsi, di mettersi in gioco, di scavare nelle proprie motivazioni profonde.

.oOo.

I dettagli della biografia di Salgado che sono forniti allo spettatore sono del tutto gratuiti e occasionali: veniamo sapere che non era tanto bravo a scuola, che ha avuto un figlio handicappato, che a causa dei suoi viaggi per il mondo non ha quasi mai vissuto con i figli. Che i suoi progetti, pianificati a tavolino, l’hanno assorbito totalmente per periodi di lunghissima durata, tra i cinque e i dieci anni ciascuno. Insomma, sembra trattarsi di una specie di monaco o asceta, dedito all’avventura e alla raccolta delle immagini. Non ci è detto nulla della sua complessiva visione del mondo, delle sue idee politico sociali – e dire che le immagini sembrerebbero mostrare una spiccata predilezione per le tematiche politico sociali. L’estetica di Salgado è descritta come il frutto di un mero impulso a viaggiare, a stare sul posto, a conoscere le cose direttamente, a indirizzare sempre l’obiettivo ovunque la realtà mostri di rivelarsi in qualcosa di formalmente perfetto. Esemplare in questo senso è il racconto delle manovre per avvicinare l’orso bianco. Salgado, proprio come il regista protagonista assente di Lisbon Story, sente l’impulso di essere sempre in presa diretta con il mondo, di essere lì dove la vita autentica accade, mostra di avere una specie di sete di rappresentazione che non si estingue mai. Qualunque cosa ci sia dall’altra parte. Diciamo pure che di Salgado emerge un’immagine complessiva davvero schematica, tanto che allo spettatore può anche venire il legittimo sospetto che il Salgado di Wenders sia terribilmente riduttivo rispetto a quello autentico, ma su questo punto sospendiamo il giudizio, poiché ne sappiamo troppo poco.

.oOo.

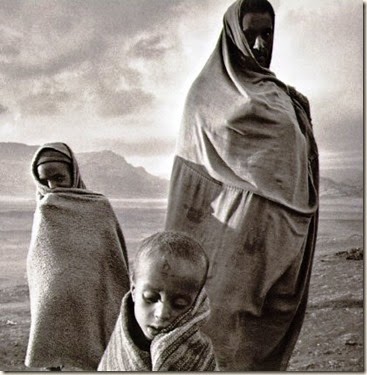

Le foto di Salgado, dettagliatamente e copiosamente mostrate nel corso del film, attraverso i vari progetti cui il fotografo ha lavorato, quasi come se il linguaggio del cinema si fosse arreso definitivamente al linguaggio della diapositiva, portano lo spettatore letteralmente fino alla fine del mondo e gli mostrano, in un bianco e nero effettivamente straordinario, una sintesi del degrado umano e sociale, una sintesi delle devastazioni della storia e delle devastazioni dell’ambiente. Ma anche una sintesi dell’irriducibile varietà dell’esperienza umana, da cui forse il titolo stesso del film. Si tratta di foto di grande impatto visivo che, in effetti, non possono non colpire lo spettatore. Il film ha avuto e avrà un certo successo, proprio grazie a questo straordinario artista visivo che è Salgado. Dove sta il problema allora?

.oOo.

Intanto, come dicevamo, il film è terribilmente piatto e noioso. È infatti un non-film. Ripete sempre lo stesso modulo narrativo delle foto sfogliate, con la sovrapposizione delle brevi considerazioni dell’autore che vertono spesso sulle condizioni avventurose e/o drammatiche in cui le foto sono state scattate. Le foto sono decisamente troppe e vanno incontro all’effetto della cancellazione reciproca nella memoria visiva dello spettatore: l’ultima foto, sempre più straordinaria, sempre più sorprendente, finisce per avere la meglio sulle foto precedenti, per indurre a dimenticarle. Alla fine non ci si può ricordare della marea di foto che ci sono state mostrate, alla fine lo spettatore ha la sensazione che una miriade di cose siano entrate dentro di lui, ma non ricorda bene che cosa. Certe foto avrebbero dovuto essere messe in una mostra, oppure raccolte in album, avrebbero dovuto essere guardate per dei quarti d’ora interi, con concentrazione, ma il cinema non consente tutto questo. E qui si mostra tutto il limite anche tecnico del gioco wendersiano tra cinema e fotografia.

.oOo.

È chiaro comunque che, dal punto di vista di Wenders, Salgado rappresenta una sorta di magico connubio tra l’avventura e l’immagine, e la cosa è sottolineata a ogni piè sospinto. Il fatto è però che questo connubio viene sbattuto sullo schermo e, grazie al forte impatto emotivo delle immagini mostrate, non viene mai problematizzato, non viene mai analizzato, non viene mai approfondito. Per Wenders, Salgado rappresenta l’occhio puro del mondo, più o meno come l’angelo del Cielo sopra Berlino, che vede tutto, che ricorda tutto, ma che mette costantemente da parte i propri sentimenti, la propria situazione personale, evita qualsiasi intervento poiché sa perfettamente di essere impotente. Così l’impotenza diventa arte.

Le rappresentazioni tragiche dell’umanità violata diventano, nelle foto di Salgado, un perfetto bianco e nero, diventano capolavoro artistico, diventano preziosi volumi d’arte fotografica da stampare diffondere presso quella parte del mondo che può ancora permettersi la contemplazione del bello. Non c’è nessuna incertezza, nessun imbarazzo esplicito da parte di questo occhio puro del mondo, nessun dramma di coscienza, nessuna remora morale, soltanto un cieco impulso ad andare a cercare oggetti sempre nuovi, sempre straordinari, sempre impegnati, nel senso dell’engagement di certi intellettuali occidentali, da trasformare in rappresentazioni patinate. Non è detto perché lo fa. Non certo per soldi. Salgado non si tira indietro di fonte ai rischi personali e il suo è certamente un lavoro pericoloso. Deve sempre essere in prima linea. Sembra il suo un impulso irrazionale che viene appena razionalizzato attraverso l’assunzione di un mestiere, il mestiere del fotografo artista. Grazie a questo impulso profondo, Salgado lavora come una macchina automatica, è proprio come la perfetta telecamera nascosta di Lisbon Story, oppure è come il satellite artificiale che fotografa in alta risoluzione tutto quello che accade sulla superficie del pianeta, come accade in un altro film wendersiano.

.oOo.

Non sappiamo come autenticamente Salgado abbia inteso risolvere tutti i complessi problemi che nascono dall’interazione ravvicinata con gli oggetti e i soggetti delle sue fotografie. Salgado non lo dice. Wenders si guarda ben bene dal chiederglielo e dal dircelo. Solo una volta ci viene detto che il fotografo - di fronte all’immersione nell’orrore dei massacri ruandesi - è rientrato e ha dovuto prendersi un momento per rimettersi in sesto psicologicamente. Non sappiamo cosa abbia provato Salgado a fotografare le ultime ore di vita dei bambini destinati a morire di fame o di sete nel deserto, cosa abbia provato di fronte al carnaio dei cercatori d’oro, di fronte ai cadaveri in decomposizione dei massacri ruandesi, oppure per quale motivo si spingesse fino a trovarsi faccia a faccia con l’orso bianco o fino a fotografare in primo piano le lotte tra i maschi dei trichechi. Insomma, Salgado ci viene presentato come un testimone spinto da una sorta di coazione a ripetere, da un cieco impulso verso il mondo, verso la “realtà”, per rappresentarla, per toglierla dalla banalità del quotidiano – spesso per registrare l’orrore del quotidiano - e farla diventare arte. L’avventura produce l’arte e l’arte chiama costantemente l’avventura.

.oOo.

Si noti che Salgado - almeno a quanto pare dal film - non fotografa banalmente per documentare, per denunciare, per compiere atti politici, per intervenire nelle situazioni, per accumulare documenti storici, fotografa per rappresentare, per amore della rappresentazione, per produrre una rappresentazione importante, significativa, artistica. La foto deve essere esteticamente perfetta, ma deve avere anche un contenuto che colpisce come un pugno allo stomaco. Possiamo però ingenuamente domandarci: è lecito dire che la foto di un bambino che sta morendo di fame è bella? Ci può essere poesia nella sofferenza, nella degradazione, nella morte? Salgado, nel 1945, sarebbe andato a fotografare i sopravvissuti di Auschwitz? Ne avrebbe fatto un libro fotografico? Il fatto è che, stando al film, l’uso eventuale, positivo o negativo, della rappresentazione prodotta non sembra riguardarlo più di tanto. Nel film non c’è un solo accenno a qualche tipo di conseguenza, di impatto autentico sulla realtà, che sia avvenuta in seguito alla documentazione fotografica da lui fornita. Potremmo considerare Salgado – per come emerge dal film wendersiano - come un irresponsabile avventuriero dello sguardo. Come una specie di collezionista. Forse Wenders ha voluto parlare di sé stesso fingendo di fare un film su Salgado.

.oOo.

Possiamo subito immaginare un’obiezione. Si può ben sostenere che l’uso dipende da chi guarda, dipende dallo spettatore, dipende dalla reazione che avviene dentro, di fronte all’immagine, di fronte al fatto messo in bianco e nero sulla carta. Questo sarebbe, secondo una certa tradizione, l’effetto catartico dell’arte. Certo, tutto ciò sarà anche vero, ma con ciò ritorniamo comunque alla contraddizione insita nell’occhio puro del mondo: sappiamo bene ormai che tra lo spettatore e l’immagine non c’è mai un rapporto puro, scevro da qualsiasi condizionamento, sociale, economico, culturale. Dietro Salgado, stando al film, sembra non esserci alcun retroterra legato all’industria culturale e al mercato dell’arte. Chi ha comprato i suoi scatti? Chi ha organizzato le sue mostre? Dove sono stati pubblicati? Chi li ha visti? Come ha reagito il pubblico? Quanto vale sul mercato una sua foto? Quanti scatti – scatti che documentano orrore, degradazione e sofferenza autentici - sono stati scartati, distrutti, per selezionare la foto perfetta, quella con tutti i requisiti? C’è, o ci sarà mai, un Archivio Salgado messo a disposizione dell’umanità? Sono tutte questioni che è inutile chiedere a questo film. Non sono questioni secondarie, se si vuol fare un documentario su uno dei grandi artisti-fotografi dei nostri tempi.

.oOo.

La parte finale del film è senz’altro la più deludente. Salgado ritorna in Brasile alla sua fattoria, che era finita in uno stato di abbandono, dove realizza una specie d’impresa ecologica di rimboschimento. Il romantico viaggiatore radicale che abbandona la sua terra natale per viaggiare continuamente, che vuol sempre trovarsi in presa diretta, faccia a faccia, con il mondo (con la povertà, con la violenza, con la fame, con la morte, con la devastazione della natura) torna a casa, diventa un ecologista riformista e si mette a piantare degli alberi. Nel film tuttavia questo esito viene presentato come un normale sviluppo, come una normale conseguenza e non come un fallimento dell’estetica dell’occhio puro del mondo. La catastrofe umana che Salgado ha raccontato in modo così avventuroso e, riconosciamolo pure, in modo così splendido, viene quasi messa da parte, viene esorcizzata attraverso la piantagione di milioni di alberi. Continua a non esserci alcuna riflessione autentica sulla drammatica impotenza dello sguardo o sulla vacuità dell’avventura. L’obiettivo così ravvicinato, che ha scandagliato turpitudini atrocità e brutture, trova così la sua finale consolazione proprio distogliendosi dall’umano. Forse, proprio nello stesso modo, anche il cinema visionario di Wenders è tornato a casa, si è ritualizzato, è diventato piatto documentario, testimone superficiale di un’esperienza estetica e avventurosa forse in sé straordinaria, ma che resta, paradossalmente, proprio per chi ne aveva fatto un programma, poco riflettuta e poco consapevole. Le domande che hanno, in un certo senso, fondato tutta la ricerca wendersiana ci sono ancora, sono ancora tutte lì, ma ora pare non abbiano più speranza di trovare una risposta.

.oOo.

Forse un film del genere ha oggi qualche successo, oltre che per l’indubbia bellezza delle foto di Salgado, perché non potendo più vivere direttamente alcuna avventura, tutti comunque sogniamo qualche sprazzo d’avventura. Non certo l’avventura sguaiata dei conquistatori o dei guerrieri, ma l’avventura dei viaggiatori e, perché no, dei generosi testimoni che rischiano di persona per mostrare la verità umana e la verità della natura in presa diretta. E poi perché tutti, ormai, ci siamo abituati a guardare. La nostra vita è sempre più un lungo e smisurato guardare, attraverso gli innumerevoli strumenti che riproducono e memorizzano le immagini. I romantici fotografi viaggiatori come Salgado sono i nostri occhi, sostituiscono la nostra presenza. Ci fanno vedere in diretta lo stato delle cose. Ma dietro alle fotocamere o alle telecamere, come l’introvabile regista di Lisbon Story, anche noi siamo sempre più evanescenti, anzi, siamo decisamente tutti svaniti.

20/11/2014

Giuseppe Rinaldi