1. Ci proponiamo in questo saggio di chiarire il senso originario della nozione di trascendentale in Kant, per come Kant stesso l’ha definita. Per questo abbiamo ritenuto di esaminare dettagliatamente la Introduzione alla CRP del 1787, siglata tradizionalmente come versione B. La precedente introduzione del 1781, la versione A, che era un po’ più breve, era divisa in due sezioni che erano titolate in maniera davvero significativa: I. Idea della filosofia trascendentale e II. Suddivisione della filosofia trascendentale. Evidentemente, per Kant, proprio nell’Introduzione doveva essere esposto il nucleo essenziale della sua nozione di trascendentale. Nei titoli dell’edizione del 1787 il termine “trascendentale” non compare più, tuttavia il contenuto della nuova Introduzione non è radicalmente diverso (sebbene ci siano differenze e molte aggiunte). Per qualche ragione, Kant ha scelto di trattare dunque del suo argomento, la filosofia trascendentale, solo nel testo, prescindendo dalle titolazioni e ripartizioni. Alla fine della Introduzione, in entrambe le versioni A e B, Kant fornisce esplicitamente definizione di “trascendentale” che ha in mente.

2. La Introduzione

alla CRP del 1787 è composta di sette sezioni numerate, ognuna delle quali

possiede un titolo recante una breve sintesi del suo contenuto. La prima

sezione si occupa della distinzione tra la conoscenza

empirica e la conoscenza pura. Kant

ammette subito che la conoscenza comincia sempre con l’esperienza ma insinua anche che non tutte le conoscenze debbano forzatamente

sorgere dall’esperienza: «Potrebbe infatti avvenire che la nostra stessa

conoscenza empirica sia un composto di ciò che riceviamo mediante le

impressioni e di ciò che la nostra facoltà conoscitiva vi aggiunge da sé sola

(semplicemente stimolata dalle impressioni sensibili); aggiunta, questa, che non

distinguiamo da quella materia primitiva, fintanto che un lungo esercizio non

ce ne abbia resi consapevoli, ponendoci in grado di separare i due fattori».[1]

Più chiaro di così. L’ipotesi

che viene sostenuta, proprio in apertura, è che la nostra facoltà conoscitiva

possieda in sé delle conoscenze non

empiriche[2] che essa aggiunge all’esperienza.

Kant parla chiaramente di una “aggiunta” di qualcosa da parte della facoltà

conoscitiva e dunque di un “composto” come risultato. L’esperienza che noi abbiamo deve dunque esser intesa come un composto di elementi proveniente da

fonti diverse. Si tratta inoltre di un’aggiunta della quale non ci rendiamo

conto, che non distinguiamo, fintanto che un lungo esercizio non ce ne abbia resi consapevoli, ponendoci in

grado di separare i due fattori. L’apporto fornito dalla nostra facoltà

conoscitiva al composto non è dunque

consapevole (tanto da far presumere che possa avvenire inconsciamente). Tommaso d’Aquino esprimeva esattamente la stessa

opinione quando osservava che, a causa della abitudine, non ci accorgiamo dell’ens. Ovviamente, anche Tommaso era

proprio sicuro che l’ens ci fosse.[3]

C’è un che di iniziatico in queste

parole che sarebbe errato sottovalutare. L’esigenza di un “lungo esercizio” per

accorgersi di cose di cui nessuno si accorge fa poi venire in mente Husserl e

la sua epoché. Oppure la lunga

formazione speciale che deve avere l’analista secondo Freud. Qui stanno

evidentemente le radici delle filosofie

del sospetto.

Kant dunque pone il

problema – invero onestamente, anche se la risposta è del tutto prevedibile –

se esistano effettivamente siffatte conoscenze a priori. Definendole ulteriormente come conoscenze assolutamente indipendenti da ogni

esperienza. Queste conoscenze sono anche definite come pure, tradendo un certo giudizio negativo per quanto è impuro, cioè il lato materiale dell’esperienza.

Un altro termine usato da Kant è incondizionato.

Risulta chiaro fin dall’inizio, anche se non lo dice esplicitamente, che sono

proprio queste le conoscenze che egli definisce come trascendentali e che la filosofia

trascendentale è vista da Kant proprio come quell’esercizio analitico, “spirituale”,

che ci dovrebbe mettere in grado di separare i due tipi di conoscenza.

Procedimento che poi è sempre del tutto analogo alla reductio di Tommaso.

3. Nella seconda sezione Kant abbandona ogni cautela e afferma

con decisione che noi siamo senz’altro in possesso di conoscenze a priori, o pure, che entrano nel composto

finale della nostra esperienza. Si tratta allora di avere una traccia

evidente che ci consenta di individuarle. Che ci consenta di separare il puro

dall’impuro. Per Kant (e per noi lettori) è davvero fondamentale il criterio

che egli decide di usare per individuare e distinguere quanto vi sia di a priori entro la nostra esperienza.

Secondo Kant, i segni sicuri, gli indizi caratteristici di una conoscenza a priori, sono la necessità e la rigorosa universalità.

L’affermazione è decisamente apodittica e Kant non spende una parola in più per

dimostrare l’assunto. Questo modo categorico di porre la questione è piuttosto

imbarazzante, poiché nel dibattito filosofico del tempo era stato evidenziato

proprio il fatto che la necessità e l’universalità delle conoscenze umane costituivano un problema. Si trattava

del problema per eccellenza di cui stavano discutendo i filosofi più importanti

dell’epoca. Dietro, stava il problema ben noto della fondazione, problema dibattutissimo ai tempi di Kant, ma che aveva

attraversato tutta la filosofia occidentale.

4. La soluzione “trascendentale” di Kant è dunque già tutta

lì: la fondazione dell’esperienza sta in qualcosa

di universale e necessario che noi

stessi aggiungiamo all’esperienza, per lo più senza accorgercene neanche.

Insomma, la necessità e l’universalità stanno in noi. Siamo dunque

noi che rendiamo universale e necessaria la nostra stessa esperienza che,

altrimenti, non avrebbe alcuna fondazione certa. L’obiettivo di Kant è chiaro

fin dall’inizio: fondare la conoscenza in

termini universali e necessari. Questo fa parte del suo progetto, di più

ampio respiro, di costruire la metafisica

come scienza. Chiaramente qui Kant fa a meno di ricorrere a un principio divino, oppure a un intelletto agente, come altri avevano

fatto. La conoscenza umana doveva fondarsi su principi universali e necessari collocati nella mente umana.[4]

Siamo effettivamente in presenza di una laicizzazione:

la mente umana si trova ora ad assolvere a importanti funzioni metafisiche

fondazionali che prima erano state riservate a Dio o a qualche suo delegato.

5. Possiamo facilmente intravvedere, dietro alla questione

della fondazione della conoscenza posta da Kant, il problema annoso della

metafisica di individuare un principio

primo, o una serie di principi primi. Un principio perfettamente auto

evidente. Un principio che non richieda ulteriore dimostrazione. Non si può non

sentire qui l’eco della questione della universalità come l’avevano affrontata

gli antichi, ad esempio con i generi

sommi, oppure come l’avevano affrontata i medievali attraverso la questione

dell’essere necessario. O proprio

attraverso il dibattito plurisecolare sui trascendentali.[5]

Kant apparentemente

finge di venderci una questione

epistemologica e evita di specificare come la sua assunzione circa l’universalità

e la necessità delle conoscenze a priori

che possediamo e riversiamo nella esperienza sia precisamente una assunzione di carattere metafisico. E

sostiene: «Orbene, è facile dimostrare che nella conoscenza umana si dànno

effettivamente simili giudizi, necessari e universali nel senso più rigoroso, e

quindi puri a priori».[6] Da notare

la disinvoltura con cui Kant usa in modo intercambiabile termini come

conoscenza, esperienza e giudizio. Ne riparleremo.

6. Vediamole, allora, queste facili dimostrazioni. Le prove portate da Kant sono costituite da “tutte

le proposizioni della matematica”, le quali appaiono al senso comune dotate di

universalità e necessità. Oppure anche le proposizioni che derivano dalla

fisica, come “ogni mutamento deve avere una causa”. Naturalmente, simili

argomentazioni potevano apparire assai robuste ai lettori di Kant. Oggi lo sono

molto meno.[7] Oppure ancora, Kant sostiene, ahimè, come prova, che queste

conoscenze universali e necessarie sono indispensabili per la possibilità dell’esperienza

stessa: «Donde mai, infatti, l’esperienza trarrebbe la sua certezza se le

regole secondo cui essa procede fossero in ogni caso empiriche, quindi contingenti?

Come potrebbero, in questo caso, fungere da princìpi?».[8] Kant qui assume ciò

che invece dovrebbe dimostrare e cioè la certezza dell’esperienza. Pur

confermando che qui Kant è alla ricerca di principi, l’argomentazione, come

ognun vede, è perfettamente circolare.

Il mondo empirico è contingente, dunque non può generare nulla che sia

universale e necessario. Se abbiamo esperienze che sono (indubitabilmente) universali

e necessarie, allora l’universalità e necessità deve provenire da fuori. Gli

onesti scolastici medievali erano consapevoli e ponevano esplicitamente la necessità del primo

principio, del primo conosciuto,

cioè l’ens. E di tutte le sue

proprietà trascendentali o fondative.

Tra le “facili”

dimostrazioni, Kant propone anche due esperimenti mentali alla Husserl: se dall’esperienza

di un corpo si tolgono tutte le proprietà, resterà tuttavia lo spazio; se a un oggetto empirico si

tolgono tutte le proprietà esperite resterà pur sempre la nozione della sostanza.[9] Forse simili argomentazioni

(che abbondano nella CRP) potevano persuadere i lettori o gli ascoltatori di

Kant. Sono comunque tutte argomentazioni ingenue, dubbie o anche del tutto

sbagliate.

7. A questo punto, nel terzo paragrafo, data ormai per provata la realtà delle nostre conoscenze a priori

universali e necessarie, Kant ipotizza che la filosofia abbia bisogno di

una scienza “che determini la possibilità, i principi e l’ambito di tutte le

conoscenze a priori”. E questo sarà

effettivamente il compito della CRP. Kant continua a suggerire implicitamente

(parla di conoscenze) che si tratta

di una questione epistemologica. In

realtà ha continuato, fin dall’inizio, a giocare sulla ambiguità dei due

termini conoscenza e esperienza.[10] Il suo discorso scivola

continuamente dalla questione della conoscenza alla questione ontologica o

metafisica. Dunque, conclude Kant, la filosofia ha bisogno di una scienza dei trascendentali. Questa nuova

scienza, come ognun vede, è perfettamente analoga alla metafisica di Avicenna,

a quella di Tommaso, o a quella di Duns Scotus. Si tratta di fondare metafisicamente

la possibilità stessa della conoscenza dell’ens

e di tutto quel che consegue.

Tuttavia Kant qui avanza

un’ulteriore motivazione che senz’altro è di notevole rilievo: una scienza

delle conoscenze a priori sarebbe

utilissima per saggiare le pretese di conoscenza di discipline che sogliono abbandonare il terreno dell’esperienza.

Kant propone qui due esempi. L’esempio in positivo è quello della matematica,

la quale può vantare ovunque il suo successo. L’esempio problematico è invece

quello della metafisica, che invece faceva continuamente registrare ampi

disaccordi e insuccessi. Di qui deriverà il vero e proprio carattere di svolta storica

della CRP e cioè il fatto di avere determinato, in termini critici, i limiti

delle metafisiche speciali che

riguardavano l’Anima, il Mondo e Dio. Insomma, l’apporto storico fondamentale

della CRP non sta nella Analitica

bensì nella Dialettica trascendentale.

Non sarà poco, anche se Kant, proprio su questo punto, sarà perfettamente

inascoltato dai suoi successori.

8. Nel quarto paragrafo Kant tratta della distinzione tra giudizi analitici e sintetici. Si tratta qui, nell’intento espositivo di Kant, di

produrre una trattazione più formale a proposito della distinzione, già data

per scontata, tra puro e empirico e della possibile realizzazione

del composto tra i due elementi.

Tratta dunque della sintesi a priori.

Sono tutti argomenti troppo noti per doverli qui riprendere. Segnalo che gli

interpreti di Kant hanno spesso convenuto sulla validità della distinzione tra

analitico e sintetico proposta e utilizzata dallo stesso Kant. Recentemente,

tuttavia, la validità della distinzione è stata messa in dubbio da W.V.O.

Quine, in un suo celebre articolo.[11] Se accogliamo la dimostrazione di Quine,

tutto l’impianto della CRP viene invalidato.

9. Nel quinto paragrafo Kant sostiene che “In tutte le scienze

teoretiche della ragione sono contenuti, come principi, giudizi sintetici a priori”. Cioè, come si è visto,

giudizi che possiedono una componente di conoscenza universale e necessaria a priori o pura. Secondo Kant, i giudizi matematici sono tutti quanti

sintetici (e qui spiega diffusamente la sua concezione della matematica). In

secondo luogo, afferma che anche “La scienza naturale contiene in sé, come

principi, giudizi sintetici a priori”.

Anche nella metafisica, almeno secondo quanto intendono i metafisici, devono

essere contenute conoscenze sintetiche a

priori. Quest’ultima possibilità sarà poi confutata nella Dialettica trascendentale. Matematica,

fisica e metafisica dipenderebbero dunque dagli a priori della Ragione.

10. Ci possiamo domandare perché Kant, in questa rassegna, non abbia

fatto menzione della logica classica,

disciplina che pure conosceva bene, visto che la insegnava. Per Kant la logica

classica aveva in sé un elemento di debolezza. Non aveva alcuna autentica

fondazione metafisica o trascendentale. Come è noto, la fondazione tradizionale

della logica si basava sul principio di

non contraddizione (che in Aristotele aveva anche un valore ontologico). Tuttavia, come anche Aristotele

sapeva benissimo, il principio era indimostrabile. Doveva essere assunto e

basta. Ne derivava che tutti i giudizi logici classici si fondavano su qualcosa

che era, in ultimo, indimostrabile. Nel linguaggio di Kant, la logica classica non era ahimè universale e necessaria, era puramente analitica. Dunque, la logica classica, come insieme delle leggi del

pensiero, non poteva costituire

alcunché, in senso kantiano. La logica classica era semplicemente deduttiva e

non trascendentale!

Per questo Kant compie

una temeraria innovazione: pone una nuova

logica fondata sulla universalità e necessità delle conoscenze a priori. Le

quali apparivano a Kant ben più fondate di quelle della logica aristotelica. La

logica trascendentale si occuperà

così delle conoscenze pure,

universali e necessarie, relative alla sensibilità, all’Intelletto e poi anche delle

Idee della ragione. Dentro alla

esperienza, mescolate con essa, ci sono le conoscenze

pure: due intuizioni pure, 12 categorie e l’appercezione. Dunque, nella

conoscenza restituita dall’Intelletto – che poi è l’esperienza fenomenica

pensata – ci stanno elementi “logici” universali e necessari. Questo significa

che l’intelletto è fuso con il mondo,

con l’esperienza. L’intelletto costituisce l’intelaiatura logica del mondo. Si

tratta dunque – nell’intendimento kantiano – di una logica più profonda di quella aristotelica, capace di regolare non solo il

discorso ma di regolare il Mondo dell’esperienza.

11. In Kant si delineano dunque ben due logiche di carattere diverso. Una logica (quella che sarà detta

trascendentale) si occupa della costituzione stessa della realtà in modo

che questa possa essere conosciuta da noi. Come poi, ad esempio, avverrà

massicciamente in Hegel. Questa logica, come ognun comprende, è di fatto una

vera e propria ontologia. L’altra

logica (quella classica) è una mera tecnica

di derivazione dei giudizi. Così la logica tradizionale perde definitivamente

il suo carattere fondativo, ontologico, poiché questo è già assolto dalle forme

pure universali e necessarie. E diventa semplicemente l’ordine del

ragionamento. Solo con George Boole (1815-1864) la logica sarà poi connessa con

la matematica.

Questa pretesa kantiana,

di una nuova logica che costituisce l’impalcatura

della realtà, sta alla base del plurisecolare conflitto sviluppatosi, nella

filosofia continentale, tra la cosiddetta logica

dialettica e la logica classica.

Saranno gli hegeliani e poi ancora i marxisti (e i francofortesi) a sviluppare

il filone della logica dialettica e a contrapporlo alla logica classica,

considerata una logica di tipo inferiore, legata a un meccanicismo strumentale

e scientista. Ancora un pur grande filosofo italiano come Galvano della Volpe

poteva sognare che la dialettica hegelo marxiana potesse divenire la “logica

delle scienze sociali”.

12. Nel sesto paragrafo, Kant si occupa del problema generale

della ragion pura. E cioè di come siano possibili i giudizi sintetici a priori. Segue la discussione di una

serie di altri problemi ivi impliciti, che qui, per i nostri scopi, possiamo

tralasciare. Finalmente abbiamo il settimo paragrafo, quello conclusivo, dove

compare esplicitamente, nel corpo testuale, anche il termine “trascendentale”.

Il titolo tuttavia è Idea e partizione di

una scienza speciale, denominata Critica della ragion pura. Così Kant ne

spiega l’esigenza: «Infatti la ragione è la facoltà che ci dà i princìpi della

conoscenza a priori. Ragion pura è

quindi quella che contiene i princìpi per conoscere qualcosa prettamente a priori. Un organo della ragion pura

sarebbe un insieme di quei princìpi in base ai quali tutte le conoscenze pure a priori possono essere acquisite ed

effettivamente poste in atto. L’applicazione totale d’un tale organo

costituirebbe un sistema della ragion pura. Ma poiché questo sistema, pur

essendo assai richiesto, lascia ancora aperta la questione se anche qui, ed in

quali casi, una estensione in generale della nostra conoscenza sia possibile,

possiamo allora considerare una scienza della semplice valutazione della ragion

pura, delle sue sorgenti e dei suoi limiti, come la propedeutica al sistema

della ragion pura. Una scienza siffatta non dovrebbe chiamarsi dottrina, ma

soltanto critica della ragion pura; e, rispetto alla speculazione, la sua

utilità sarebbe in realtà solo negativa, poiché servirebbe, anziché all’allargamento,

alla semplice purificazione della nostra ragione, liberandola dagli errori; il

che è di già un grandissimo guadagno».[12]

Quando parla di “organo”

Kant ha ovviamente in mente l’organon

aristotelico. E ha senz’altro in mente che la sua filosofia trascendentale si

appresterebbe a costituire un nuovo

organo, destinato a soppiantare l’organo aristotelico. C’è qui un

accostamento repentino delle conoscenze a

priori, che noi mescoliamo ad altro per generare la nostra esperienza, a un

concetto come quello di Ragione.[13] Si noti la definizione di Ragion pura che

qui è implicita: essa ci fornisce i principi della conoscenza a priori, dunque la ragione entra nella

costituzione stessa della nostra esperienza, nella costituzione di ciò che Kant

chiamerà fenomeno. Il fenomeno è fatto di Ragione mescolata ad

altro. La Ragione produttrice e depositaria di a priori non è più la semplice ragione

discorsiva che calcola le argomentazioni, è bensì una entità che entra

direttamente nella costituzione del Mondo esperito. Una specie di Dio minore

creatore che sta – non si sa come – nella testa dell’uomo. Un intelletto agente

di arcaica memoria. La ragione con le sue conoscenze a priori costituisce effettivamente la intelaiatura di tutto quel

che c’è di esperibile. Si apre la porta qui alla prospettiva hegeliana per cui

la Ragione costituisce la realtà

stessa (= idealismo). Il mondo è razionale perché fatto di ragione. Volendo si può risalire indietro fino ad Avicenna

(980-1037).

13. A questo punto (siamo giunti ormai a metà del par. VII, l’ultimo)

Kant spiega esplicitamente cosa intenda con la nozione di trascendentale. «Chiamo trascendentale

ogni conoscenza che si occupi, in generale, non tanto di oggetti quanto del

nostro modo di conoscere gli oggetti nella misura in cui questo deve essere

possibile a priori. Un sistema di tali concetti potrebbe esser

detto filosofia trascendentale».[14] La

filosofia trascendentale, nell’intento

di Kant, si occupa dunque dei principi a

priori che rendono possibile la costituzione

della realtà e, dunque, anche la sua conoscenza. La realtà fenomenica per Kant

è costituita in quanto vien conosciuta. Ma la costituzione deve precedere la conoscenza. La filosofia

trascendentale si occupa in altri termini esattamente

di ciò che i medievali chiamavano transcendentalia.

Solo “nella misura in cui” questi sussistano effettivamente. Ma Kant ha già

mostrato che sussistono. Senza i principi a

priori della Ragione, niente filosofia trascendentale. Ma anche niente

esperienza. Niente realtà fenomenica. La filosofia trascendentale è dunque

strettamente legata alla sintesi a priori.

Infatti la domanda fondamentale cui tenterà di rispondere la CRP è proprio come questa sia possibile. Per i

medievali, i transcendentalia erano

le proprietà profonde della creazione divina, i principi primi che costituivano l’ens creato e lo rendevano intelligibile. La filosofia

trascendentale medievale era l’erede della filosofia prima, la scienza dell’ente in quanto ente. Ora,

in Kant, la filosofia trascendentale è la scienza dei principi primi a priori grazie ai quali la Ragione costituisce il mondo.

14. Nel proseguimento della CRP Kant userà spesso il termine

trascendentale (anche se con sfumature di significato talvolta piuttosto

diverse)[15] senza più fornire alcuna ulteriore spiegazione, presupponendo

evidentemente che al suo lettore sia bastata la definizione fornita nella

introduzione. Tuttavia a un certo punto ritornerà esplicitamente sulla

questione. Nella Logica trascendentale,

dopo avere presentato la tavola delle sue nuove categorie, ricavate anche ma

non solo dalle categorie aristoteliche, quasi come per prevenire l’obiezione di

avere trascurato qualcosa, Kant afferma quanto segue: «Nella filosofia

trascendentale degli antichi si trova però ancora un capitolo comprendente

concetti puri dell’intelletto, i quali, pur non rientrando nell’elenco delle

categorie, dovevano tuttavia valere come concetti a priori degli oggetti; ma in effetti essi accrescerebbero in tal

modo il numero delle categorie, il che non è possibile».[16]

Si noti che qui Kant

chiama concetti puri dell’intelletto

proprio i trascendentali medievali. Cioè concetti che non sono ricavati dalla

esperienza ma che sussistono di per sé dentro l’Intelletto. Avrebbe anche potuto

dire a priori. Più chiaro di così!

Pur essendo il loro elenco variato assai nel corso della storia filosofica,

Kant, proseguendo, si limita a citarne solo tre: «Essi sono racchiusi nella

proposizione tanto celebre presso gli scolastici: quodlibet ens est Unum, Verum, Bonum. Benché l’uso di questo

principio, a giudicare dalle conseguenze (che altro non produssero se non

proposizioni manifestamente tautologiche), abbia avuto un risultato miserevole

al punto che ai nostri tempi la metafisica suole farne menzione quasi solo per

deferenza – tuttavia un pensiero che ha resistito così a lungo, per vuoto che

sembri, è pur sempre degno di un’indagine circa la sua origine e rende lecita

la supposizione che trovi il suo fondamento in qualche regola dell’intelletto,

sottoposta, come spesso accade, a una falsa interpretazione».[17] Insomma, Kant

s’interroga circa la persistenza della tematica dei trascendentali nel corso

della storia della metafisica occidentale e sospetta che, dietro a questa

persistenza, possa esserci eventualmente qualcosa. La tavola, peraltro assai

mutevole, dei vecchi trascendentali non collimava senz’altro con la sua, appena

presentata.

15. Kant così svela esplicitamente al lettore quale sia l’arcano

che sta dietro alla terminologia dei trascendentali, sostenendo che i veri trascendentali sono i suoi, quelli

che ha appena finito di elencare e che i trascendentali degli antichi erano

dovuti a una prospettiva errata. La prospettiva errata consisteva nel fatto che

i trascendentali erano stati considerati anche

come proprietà delle cose e non soltanto della mente. Spiega così che: «Questi

presunti predicati trascendentali delle cose altro non sono che esigenze e

criteri logici di ogni conoscenza delle cose in generale, a fondamento della

quale essi pongono le categorie della quantità che sono: unità, pluralità e

totalità. Ma queste categorie, che avrebbero dovuto esser prese effettivamente

in senso materiale, come proprie della possibilità delle cose stesse, gli

antichi le assunsero in effetti soltanto nel significato formale, come proprie

dell’esigenza logica relativa ad ogni conoscenza, tuttavia considerando

incautamente questi criteri del pensiero come proprietà delle cose stesse».[18]

La argomentazione

kantiana è decisamente un poco contorta. Ho messo in nota anche la traduzione

di Esposito. Comunque il senso è abbastanza chiaro. L’errore degli antichi

sarebbe consistito nel negare il

carattere esclusivamente mentale/ formale dei trascendentali e soprattutto

nel negare il loro carattere costitutivo

dell’esperienza. Secondo Kant i tre principali trascendentali degli antichi

sarebbero riconducibili alle sue nuove

categorie della quantità, che invece hanno carattere mentale e costitutivo.

Gli antichi invece considerarono i trascendentali sia come entità logiche (pertinenti l’intelletto) sia

come entità ontologiche (pertinenti

tutte le cose). Questo poiché essi condividevano (stupidamente, dal punto di vista di Kant) una teoria della verità come corrispondenza. Per Kant,

dopo la sua “rivoluzione copernicana”, la teoria della verità come

corrispondenza vale solo dentro il fenomeno. La verità non può che rispecchiare circolarmente ciò che la

mente ha già a priori dentro di sé e

che ha appena messo nel fenomeno.

16. Insomma, per Kant l’erronea dottrina medievale dei

trascendentali sarebbe derivata dal fatto che i medievali non conoscevano ancora la filosofia di Kant, e quindi finirono per

collocare oggettivasmente nelle cose quelli che invece per Kant sono soltanto

dei criteri della conoscenza, degli a

priori della Ragione. In effetti, nel seguito del testo citato, Kant ritiene di

mostrare come i tre trascendentali che ha riportato possano essere facilmente

ricondotti alle categorie della quantità, nella nuova tavola delle categorie

che egli ha appena presentato.

Kant può permettersi di

far questo perché – dopo la sua “rivoluzione copernicana” – non ha più bisogno

di un qualche diverso fondamento dell’ens.

Il fondamento c’è già. Le categorie kantiane hanno già preso il posto dell’ens (e dei suoi modi) e ora, dalla loro

collocazione come a priori, possono

svolgere la vecchia funzione fondazionale dei trascendentali medievali (motivo

per cui il loro nome è rimasto ed è stato addirittura valorizzato). La

preoccupazione di Kant, che aveva appena finito di ricavare i concetti puri

dell’intelletto dalla tavola dei giudizi della logica tradizionale, era quella

di rassicurare che il suo elenco fosse

completo e che non fosse il caso di aggiungere, come ulteriori concetti

puri, qualcuno dei trascendentali medievali.

17. Considerando il rapporto tra i trascendentali kantiani e

quelli medievali possiamo accorgerci – oltre a una loro sostanziale analogia –

di un fatto abbastanza sorprendente ma non troppo: quello che Kant presenta al

suo lettore è esattamente uno scivolamento

delle categorie tradizionali dentro i transcendentalia. Kant provvederà

cioè a mescolare nelle sue forme a priori entità che nella filosofia scolastica

precedente erano state accuratamente

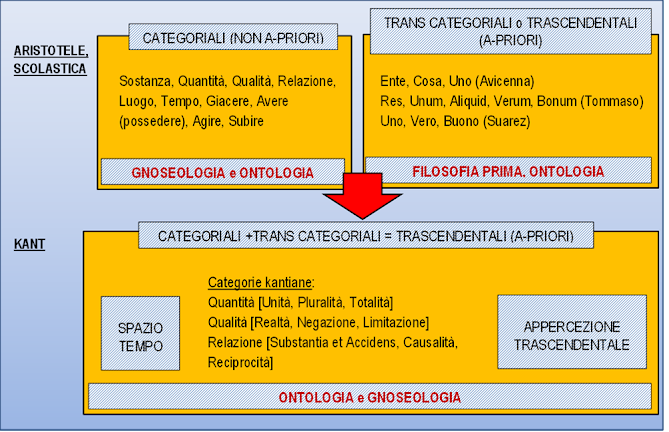

tenute distinte. Nella fig. 1, in appendice, abbiamo realizzato una

rappresentazione grafica della situazione. I trascendentali medievali erano transcategoriali (situati cioè al di là

delle categorie) e svolgevano un compito opposto

a quello delle categorie. Mentre le categorie presiedevano alla distinzione, servivano cioè per descrivere

la varietà del mondo sensibile, i trascendentali identificavano invece i caratteri comuni dell’ens, erano perciò il presupposto di

qualsiasi conoscenza (ed erano a-priori,

posti dentro a tutte le cose!). Visto con gli occhi del medioevo e della

Scolastica, il procedimento kantiano doveva apparire estremamente familiare,

seppure alquanto velleitario. Dietro al problema della sintesi a priori gli scolastici non potevano non scorgere ancora il

vecchio problema della metafisica: di connettere le conoscenze provenienti dal

mondo sensibile, attraverso i sensi, con una serie di conoscenze a priori

(considerate cioè come non derivanti dalla esperienza, i trascendentali,

appunto). Il problema era sempre quello di cui già si trattava nel De anima aristotelico: come l’intelletto

potesse cogliere la forma intelligibile presente nelle cose.[19] Il problema

era passato, nel neoplatonismo e poi in Avicenna. E poi via di seguito, fino a

Suarez e poi ai metafisici del Seicento e del Settecento.

18. Il progetto kantiano doveva apparire velleitario perché se

c’era qualcosa che era sempre rimasto fermo nella lunga storia dei transcendentalia era la distinzione rigorosa tra i trascendentali da una parte e le categorie aristoteliche dall’altra. I

trascendentali, anche nel nome, non erano categorie, non potevano essere

categorie, proprio perché, per svolgere il loro compito, andavano necessariamente

oltre le categorie! I trascendentali

avevano il compito fondazionale, svolgevano un ruolo fondativo della filosofia

prima, della metafisica elementare (metaphysica

generalis). Dal punto di vista degli scolastici, si trattava dunque di

mettere i transcendentalia della metphysica generalis (quale che fosse

effettivamente il loro elenco) a fondamento primo a priori dell’uso delle categorie

aristoteliche, le quali tuttavia mantennero sempre la loro autonomia, non

furono mai contestate perché presiedevano ad assicurare la conoscenza umana del mondo e rispecchiavano l’ordine del mondo sensibile. Per Aristotele poi, nessuna sostanza

poteva essere conosciuta a priori.[20]

Per lui la sostanza prima era il sinolo! La ricerca dei principi a priori

era stata introdotta in seguito alla platonizzazione di Aristotele e al suo

adattamento al pensiero cristiano. Kant, come s’è visto, ha cercato di fare

sostanzialmente la stessa cosa degli scolastici. Con un piccolo grande

problema. Vogliamo chiamalo errore? O vogliamo chiamarlo fallacia, come fa Maurizio Ferraris?[21]

19. La fallacia fondamentale sta in questo: Kant nella CRP –

nella Estetica trascendentale e nella

Analitica trascendentale – ha messo anche le categorie (alcune tra quelle

più importanti) dentro i transcendentalia.

Così lo spazio e il tempo (ma anche la qualità, la quantità, la sostanza, e

altro ancora, come la causalità che – si noti bene – per Aristotele non era

affatto una categoria), che erano le forme volte alla conoscenza del mondo

sensibile e non alla metafisica, diventano ora conoscenze a priori universali e necessarie. Un pasticcio davvero

ragguardevole. Ciò significherà considerare le proprietà fondamentali delle

cose del mondo come degli a priori metafisici

residenti nell’Intelletto. Il risultato sarà, com’è noto, la mentalizzazione del Mondo. Il mondo così

diventerà compiutamente mind dependent.

Questa scelta, come è noto, darà vita alla prospettiva dell’idealismo trascendentale. E a tutte le successive

filosofie “trascendentali” dell’Ottocento e del Novecento.

20. È facile oggi comprendere, per noi, come, da questa fallacia trascendentale, siano derivati

i tratti fondamentali della filosofia

continentale, nei due secoli successivi e più. Dopo Kant, i filosofi

continentali (tranne pochi) non dubiteranno più che ci siano degli a priori. E, soprattutto, non faranno

altro che continuare a domandarsi, seppure in modalità assai diverse, quali

siano i veri a priori (sulla base di

ciò che, di volta in volta, sarà ritenuto, più o meno arbitrariamente, come universale e necessario o, se si vuole, fondativo).

Quali siano cioè, ancora, i veri transcendentalia

che costituiscono il mondo. In

proposito, dopo avere violato, grazie a Kant, i confini tra metafisica fondazionale e fisica del mondo naturale, poteva venir

fuori qualsiasi cosa. L’elenco di supposti trascendentali che sono stati

mescolati col mondo entro improbabili sintesi

a priori è davvero lungo, e ancora in continua crescita. Ne riporto qui un

elenco esemplificativo: l’Io, l’Idea, lo Spirito, l’essere, la volontà, la

vita, la libertà, la volontà di potenza, la storia, la struttura, la materia

economico sociale, l’alienazione, la merce, l’ego trascendentale, il testo o la

testualità, il potere, il linguaggio, l’interpretazione, l’esistenza, il nulla,

la tecnica, il desiderio, la libido, l’inconscio, la ragione strumentale. Si

noti anche che alcune filosofie continentali, resesi forse conto della

sterilità delle loro pratiche, non hanno trovato di meglio che vivere di

rendita, raccontando e celebrando proprio la annunciata sparizione dell’a priori dal mondo. Così abbiamo avuto

la fine della verità, la fine del soggetto, la fine della storia, l’eclissi

della ragione, la morte di Dio, la sparizione dell’Essere, la fine della

metafisica, la morte dell’Occidente e quant’altro. Una sorta di nichilistico lutto permanente in memoria della

scolastica kantiana perduta.

APPENDICE

Fig.1 – Lo

scivolamento progressivo dei categoriali aristotelici nei trascendentali

kantiani.

Giuseppe Rinaldi (30/06/2025)

OPERE CITATE

2012 Aertsen, Jan A., Medieval Philosophy as Transcendental Thought. From Philip the Chancellor (ca. 1225) to Francisco Suárez, Brill, Leiden.

1966 Aristotele, Anima (A cura di Giancarlo Movia), Rusconi Libri, Milano.

2001 Ferraris, Maurizio, Il mondo esterno, Bompiani, Milano.

2004 Ferraris, Maurizio, Goodbye Kant! Cosa resta oggi della Critica della ragion pura, Bompiani, Milano.

2014 Kant, Immanuel, Critica della ragion pratica e altri scritti morali (A cura di Pietro Chiodi), UTET, Torino. [1787]

2004 Kant, Immanuel, Critica della ragion pura (A cura di Costantino Esposito), Bompiani, Milano. [1781/ 1787]

1992 Kemp Smith, Norman, Commentary to Kant’s “Critique of Pure Reason”, Humanities Press International Inc,, Atlantic Highlands, NJ. [1918- 1923]

1953 Quine, Willard van Orman, From a Logical Point of View. Nine logico-Philosophical Essays, Harvard University Press, Cambridge. Tr. it.: Da un punto di vista logico. Saggi logico-filosofici, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2004.

NOTE

[1] Cfr. B2. In questo commento, a meno di altra segnalazione, seguo la traduzione di Chiodi.

[2] Non

empiriche non vuol dire necessariamente innate.

Ogni specie di uccelli sa come fare il nido, ma questa non è una conoscenza a priori nel senso di Kant. La non empiricità per Kant è una nozione

metafisica che ha a che fare con la Ragione.

[3] Questo atteggiamento, di postulare l’esistenza

necessaria di cose di cui nessuno si accorge, è tipica della visione

trascendentale.

[4] Sottolineo che oggi la semantica di “mente”

non corrisponde a ciò che intendeva Kant. Nei suoi scritti latini aveva usato animus. Solitamente usa il termine Gemüt. In Italiano è stato tradotto

anche come Spirito da Gentile e

Lombardo - Radice. Mente porta con sé

una connotazione cognitivista che è assolutamente estranea a Kant.

[5] Su questo punto si veda Aertsen 2012.

[6] Cfr. B4.

[7] Il dibattito circa i fondamenti della

matematica è oggi quanto mai aperto. E la maggioranza degli studiosi non sembra

concordare con Kant.

[8] Cfr. B5.

[9] Qui Kant fa un uso comune dei termini spazio e sostanza ed evita ogni definizione rigorosa. Sull’uso allegro che

Kant fa di queste nozioni si veda il mio saggio Finestre

rotte: La chiocciola di Kant e altre storie spaziali.

[10] Su questa ambiguità ha recentemente

insistito Maurizio Ferraris. Cfr. Ferraris 2001 e la questione della ciabatta.

[11] Cfr. Quine 1953. L’articolo in questione è

titolato Due dogmi dell’empirismo.

[12] Cfr. B25.

[13] In questa fase introduttiva Kant,

comprensibilmente, non distingue ancora tra Intelletto e Ragione.

[14] Cfr. B25.

[15] Sui diversi usi kantiani di “trascendentale”

si veda Kemp-Smith 1992.

[16] Kant, CRP, B113 e segg.

[17] Kant, CRP, B113 e segg.

[18] Kant, CRP, B114 e segg. Traduzione Chiodi.

La resa nelle traduzioni disponibili in italiano è piuttosto contorta. Riporto

la traduzione di Esposito: «Questi presunti predicati trascendentali delle

cose, non sono altro che delle esigenze e dei criteri logici di ogni conoscenza

delle cose in generale, e pongono a fondamento di questa conoscenza le

categorie della quantità, vale a dire l’unità, la pluralità e la totalità.

Sennonché, queste categorie, che avrebbero dovuto essere intese in senso

propriamente materiale, e cioè come appartenenti alla possibilità delle cose

stesse, in realtà furono intese dagli antichi soltanto in senso formale, come

appartenenti all’esigenza logica che riguarda ogni conoscenza, sebbene poi essi

trasformarono incautamente questi criteri del pensiero in proprietà delle cose

in se stesse».

[19] Cfr. De

Anima, III, 4 e III, 5.

[20] A meno che non si voglia invocare qui l’intelletto potenziale. Il quale potrebbe

avere dentro di sé, in potenza, qualsiasi cosa, ma se resta in potenza e non si

attua è come se non ci fosse. A dire il vero, la teoria dell’intelletto

contenuta nel De Anima non è tra le

più chiare.

[21] Cfr. Ferraris 2004.

.