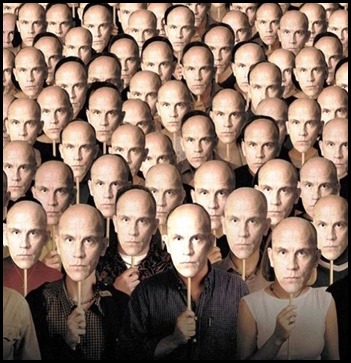

1. La folla solitaria[1] di David Riesman, è un celebre classico della sociologia, pubblicato nel 1950.[2] L’opera ha goduto di una notevole popolarità anche se poi è stata messa abbastanza rapidamente nel dimenticatoio, insieme alla corrente di studi alla quale faceva riferimento. Riletto a più di settant’anni di distanza, il libro di Riesman mostra indubbiamente i segni del tempo. Tuttavia alcuni suoi concetti di base, che all’epoca – col senno di poi – non erano stati del tutto ben compresi, oggi paiono straordinariamente di attualità e quanto mai illuminanti.

Essi si riferivano a fenomeni

psicologici e sociali che si trovavano ancora allo stato embrionale e che erano

osservati per la prima volta in alcuni settori della società americana. Più di

mezzo secolo fa, sotto l’occhio critico di Riesman e dei suoi collaboratori, si

stavano sviluppando le prime manifestazioni di un nuovo tipo di umanità che sarebbe stato poi destinato a diffondersi

e, forse, a soppiantare i tipi precedenti. I nuovi esemplari umani furono

interpretati come i conformisti,

oppure come i consumatori anonimi

delle società opulente, oppure come i

condizionati, gli schiavi della

pubblicità e della televisione, oppure, ancora, come il pubblico anonimo, evocato dallo stesso

titolo del libro, dell’incipiente società

di massa. A più di settant’anni di distanza, cominciamo solo ora ad

accorgerci che c’era ben altro in incubazione.

Può risultare allora decisamente

interessante una riconsiderazione dei concetti basilari di Riesman, per vedere

se e come questi possano essere utili per illuminare quel che sta accadendo

sotto i nostri occhi e che non riusciamo ancora – o che non riusciamo più – a capire.

Una riconsiderazione critica di Riesman può aiutarci, in particolare, a

comprendere le radici profonde di uno dei principali flagelli della nostra

attuale società e della nostra epoca, e cioè l’individuo ben socializzato.[3]

2. L’opera di Riesman apparteneva a un orientamento di studi che

fu denominato “cultura e personalità”

e che fu assai popolare, fino agli anni Settanta. Si trattava di un indirizzo

caratterizzato dalla fusione di concetti derivati dalla sociologia, dall’antropologia,

dalla psicologia sociale e dalla psicoanalisi. Il suo scopo principale era

quello di chiarire i rapporti tra le singole individualità e le rispettive

culture di appartenenza. Il concetto chiave, che doveva servire per connettere

la cultura e la personalità, era quello di carattere

sociale,[4] una nozione che Riesman aveva mutuato da Eric Fromm.[5]

Ne La folla solitaria David Riesman proponeva un’ambiziosa teoria,

sebbene talvolta un po’ vaga in alcuni passaggi, che faceva corrispondere ai

diversi gradi di sviluppo – di tipo demografico,

economico e sociale – una diversa strutturazione del carattere sociale degli individui. Trattandosi di una teoria causale, l’autore cercava di

individuare gli effetti delle trasformazioni economico-sociali (riferite in

particolare a quelle della società americana) sulla strutturazione interna

delle individualità (oggi potremmo

anche parlare di personalità, di identità personale, di Io o di self).[6] Ciò avrebbe permesso di cogliere le grandi tendenze di cambiamento

delle società contemporanee e, quindi, dei relativi caratteri psicologici. Per

realizzare una simile impresa occorreva avere a disposizione una tipologia di società e una

corrispondente tipologia di caratteri

sociali.

3. Il presupposto fondamentale della teoria di Riesman era funzionalista. Tutte le società, per

sopravvivere adeguatamente, hanno bisogno di mantenere un certo grado di conformità degli individui. Questo

risultato tuttavia può essere raggiunto in modi assai diversi. Riesman aveva

identificato, sulla scia di una serie di studi sullo sviluppo economico e

sociale allora in voga, tre principali modelli

di società che costituivano dei tipi

ideali, in senso weberiano. Si trattava di tre modelli di società che

risolvevano in maniera diversa il problema della conformità e, di conseguenza,

plasmavano il carattere sociale in modo alquanto diverso.

4. Il primo tipo individuato è la società tradizionale. Riesman qui ha in mente società assai

semplici, statiche, dove la mobilità sociale è ridotta al minimo. In questo tipo

di società gli individui, in gran parte, sono diretti attraverso la segmentazione della popolazione secondo tipi precostituiti, soggetti a norme

rigorose (in base a caratteristiche come sesso, età, ruolo svolto e così via). In

una simile situazione ogni individuo non può che adottare ed esibire il carattere sociale tipico del segmento

della popolazione di cui fa parte. Solo attraverso complessi rituali si può

passare da un segmento all’altro. Questi individui, così strettamente

determinati dal loro ruolo sociale, privi

di un’individualità differenziata, secondo Riesman sono diretti dalla tradizione. È questa una nozione assai prossima a

quella della solidarietà meccanica di

Durkheim.

5. Il secondo tipo è quello delle società mobili. Sono le società che attraversano una rapida fase di

trasformazione, di sviluppo ed espansione – com’è accaduto nel caso delle

società coinvolte nella rivoluzione industriale. Si tratta di società piuttosto

caotiche, dove l’ambiente sociale circostante è altamente imprevedibile. In

queste società, gli individui sono indotti, durante un lungo periodo consacrato

all’apprendimento, a interiorizzare un

complesso bagaglio formativo e a sviluppare poi, su quella base, la capacità

di agire efficacemente di fronte agli imprevisti e ai cambiamenti. Questi individui

saranno in gran parte autodiretti (inner-directed).

Questo significa che

essi, in un certo senso, portano con sé, nel loro bagaglio personale, tutti gli elementi caratteristici della propria

individualità. La conformità necessaria

è ottenuta quindi principalmente attraverso la trasmissione, in maniera

verticale, da una generazione all’altra, di un preciso tipo caratteriale. Gli agenti principali della formazione di questo

tipo di carattere sociale sono la

famiglia, le istituzioni religiose

e, più in generale, le istituzioni

educative. Le differenze individuali, se ci sono, sono dunque legate ai diversi curricoli formativi cui si è stati

sottoposti. Ciò che conta è che questi contenuti siano individualmente interiorizzati ed entrino a costituire proprio il

carattere sociale (che in tal modo risulta così costituire una parte comune della personalità

individuale). Il bagaglio culturale interiorizzato avrà continuità e stabilità,

e darà luogo a caratteri sociali ben riconoscibili e non facilmente

trasformabili. Simili individui, muniti del loro bagaglio interiore, saranno in

grado di mantenersi, in una certa misura, fedeli

a se stessi, nonostante il cambiamento anche turbolento che può avvenire

attorno a loro. Curricoli formativi diversi possono dare luogo a caratteri

autodiretti diversi e, quindi, possono fomentare anche tra loro conflitti di

vario genere.

6. Il terzo tipo di società è quello più recente, di cui si

avevano le prime avvisaglie quando Riesman scriveva, quello in cui si ha il

rallentamento della crescita economica e la diffusione di un relativo

benessere, pur senza diminuire la mobilità – è il caso delle società

industriali giunte allo stadio della loro maturità.[7] È un tipo di società

relativamente stabile, nel quale l’individuo è meno sottoposto a imprevisti e

cambiamenti, dove può usufruire di una relativa

abbondanza nell’ambito dei consumi e dove può moltiplicare a dismisura le proprie relazioni sociali. In questa

situazione, il tratto distintivo è il fatto che i legami con la formazione

ricevuta e interiorizzata nel primo periodo di vita tendono a indebolirsi e s’intensificano

invece i molteplici legami orizzontali

con coloro con cui si stabiliscono rapporti

interpersonali.

L’individuo si trova immerso

in una quantità di relazioni sociali che egli intrattiene con i suoi pari, sul

lavoro e nei momenti consumo e di svago. La conformità è ottenuta soprattutto

attraverso l’immersione continua nel flusso

delle comunicazioni e delle relazioni che si rinnova costantemente. È chiaro

che avere un bagaglio interno troppo rigido, in una simile situazione, diventa

uno svantaggio: il bagaglio personale deve dunque essere alleggerito e diventare flessibile,

in modo da consentire un adattamento

continuo ai flussi mutevoli delle comunicazioni e delle relazioni sociali.

Ciò crea una notevole

mutazione nel carattere. Il self o

identità personale, invece di essere il risultato di una trasmissione di tipo

verticale, ben strutturata al proprio interno e mantenuta saldamente per tutto

il periodo della vita (quello che tradizionalmente in Occidente si chiamava educazione), è ora sempre più dipendente

dalle relazioni orizzontali mutevoli che ciascuno instaura di volta in volta col

proprio mutevole ambiente sociale. È dunque un’identità di tipo interattivo, un

abito che si mette e dismette secondo

le circostanze che sopravvengono. Il fine della maturazione individuale non sta

più tanto nel disporre di un’identità personale autonoma, continuativa e

spiccata, nel costruirsi una struttura

stabile e ricca al proprio interno, quanto piuttosto nell’estrema

adattabilità, nel saper stare sempre al posto giusto nel momento giusto, nell’essere,

in altri termini, sempre adeguati alle

circostanze.[8] Gli individui che possiedono queste caratteristiche sono

definiti da Riesman come eterodiretti,

ovvero other-directed.[9] Il senso

dunque del termine ha a che fare con la dipendenza

dall’ambiente sociale, non nel senso di una semplice adeguazione (cosa

peraltro tipica delle società tradizionali) bensì nel senso di una connessione

costante e continua, una integrazione

alle molteplici situazioni sociali che vengono a determinarsi. L’obiettivo sarà

quello dello specchio perfettamente adeguato alla situazione.

Riesman era convinto che

nella società americana fosse in atto, per effetto dello sviluppo economico e

sociale che aveva ormai raggiunto la maturità, un passaggio tendenziale dal carattere autodiretto al carattere

eterodiretto. Questo cambiamento era allora visibile soprattutto nelle grandi

concentrazioni urbane americane, ma sarebbe stato destinato a diffondersi

ovunque in concomitanza con le trasformazioni economiche e sociali. Si sarebbe

trattato di un passaggio che avrebbe cambiato completamente il volto della

società americana e del resto dell’Occidente.

7. La nozione di carattere

sociale utilizzata da Riesman è coerente con la psicologia e l’antropologia

del suo tempo. Secondo Riesman: «Il “carattere sociale” è quella parte del “carattere”

propria dei gruppi sociali rilevanti e – come afferma la maggior parte degli

studiosi di scienze sociali – prodotto dall’esperienza di tali gruppi. La

nozione di carattere sociale ci permette di parlare, […] del carattere di

classe, gruppi, regioni e nazioni».[10]

Un carattere sociale di

qualche tipo è necessario poiché ogni società, se vuol mantenersi tale, deve in

qualche misura assicurare la conformità dei propri membri. Riesman cita in

proposito Erich Fromm: «Affinché qualsiasi società possa funzionare bene, i

suoi membri devono acquisire un tipo di carattere che porti loro a voler agire nel modo in cui devono agire in quanto membri della

società stessa o di una sua classe particolare. Essi devono desiderare ciò che nei fatti è

oggettivamente necessario fare. La forza esterna viene sostituita da una costrizione interna e da quel

particolare tipo di energia umana che si incanala nei tratti caratteriali».[11]

Cambiando il tipo di

società, cambiano anche i modi attraverso i quali le diverse società si

assicurano la conformità. Questi cambiamenti sono considerati da Riesman come

delle vere e proprie rivoluzioni nel

rapporto tra individuo e società. Naturalmente occorre guardarsi da ogni

schematismo. Riesman precisa infatti che: «[…] nei fatti non può esistere un

oggetto come una società o un individuo completamente diretto dalla tradizione,

completamente auto o eterodiretto: ognuno di questi modi di conformità è

universale, e la questione è sempre l’intensità con cui un individuo o un

gruppo sociale si sostiene sull’uno o sull’altro di questi tre meccanismi. […]

Inoltre, poiché ognuno di noi è in grado di praticare tutti e tre i modi di

conformità, è possibile che, nel corso della vita, un individuo si sposti da

una forte dipendenza da una combinazione di essi verso un altrettanto forte

dipendenza da un’altra combinazione».[12]

L’aspetto importante

della teoria del carattere sociale di Fromm e Riesman sta nel riconoscere che

una parte importante di noi stessi, del nostro self, è strettamente legata alle modalità con cui ci rapportiamo –

nello stesso modo in cui lo fanno tanti altri simili a noi – alla società e

alla cultura in cui siamo immersi. È questa comune interazione che costituisce

un carattere sociale che è

perfettamente distinguibile nelle sue caratteristiche e nei suoi effetti.

8. Vediamo ora, con qualche maggior dettaglio e con le parole

stesse di Riesman, come si caratterizzano i tre caratteri sociali da lui individuati. Nel caso delle società

tradizionali: «[…] la conformità di un individuo tende a rispecchiare la sua

partecipazione a un particolare gruppo distinto in base all’età, a un clan o a

una casta; ed egli impara a comprendere e ad apprezzare quei modelli durati per

secoli e modificati solo leggermente dal susseguirsi delle generazioni. Le

importanti relazioni della vita possono essere controllate da regole rigide e

accurate, che i giovani imparano nel corso degli anni di intensa

socializzazione, i quali terminano con l’ammissione al gruppo degli adulti.

Inoltre la cultura, oltre dai suoi compiti economici, o come parte di essi,

fornisce il rito, la consuetudine e la religione per occupare e orientare gli

individui».[13] Il carattere sociale

risulta dunque del tutto omogeneo ai gruppi segmentali di cui l’individuo fa

parte. Gli individui sono il ruolo

che ricoprono di volta in volta.

9. La crisi della società tradizionale, l’avvento cioè della modernità, porta a una rivoluzione. Il

venir meno delle rigide strutture normative esterne sposta l’asse della direzione all’interno del singolo individuo. L’individuo

diventa allora principalmente diretto dall’interno o autodiretto. Secondo Riesman: «[..] La fonte di direzione per l’individuo

è “interiore”, nel senso che essa viene impressa nel corso dei primi anni di

vita da parte dei più anziani e diretta verso fini generalizzati, ma non di meno

inevitabili».[14] Questo implica che nel self

o nell’identità personale debbano accumularsi una notevole quantità di

contenuti, un vero e proprio bagaglio per

la vita che ciascuno deve mantenere, coltivare e sviluppare,

indipendentemente dalla situazione esterna che può ora essere la più varia e la

più mutevole.

Avendo un suo proprio bagaglio interno permanente e autonomo,

l’individuo è così messo in grado di affrontare un ambiente in continua

trasformazione. La variabilità accentuata dell’ambiente e la sua complessità fanno

sì che le linee guida del progetto vitale individuale si trovino al proprio interno e non più all’esterno. Questo tipo di

individuo è adatto per tutte quelle situazioni caratterizzate dalla mobilità,

dalla complessità e dalla concorrenza.

10. Quando la società, dopo un periodo di sviluppo, di

cambiamento rapido, si assesta e quindi l’ambiente torna a essere

principalmente stabile e prevedibile, in una situazione di ridotta

conflittualità e di relativa abbondanza, con un aumento della complessità, si

producono le condizioni per l’affermazione del carattere eterodiretto. Afferma Riesman: «Il tratto comune a tutte

le persone eterodirette consiste nel fatto che i coetanei rappresentano la

fonte della direzione per l’individuo; essi sono composti sia dalle persone che

conosce direttamente, sia da quelle con cui ha relazioni indirette, mediate da

amici o da mezzi di comunicazione di massa. Naturalmente, poiché la dipendenza

da tale fonte di orientamento si radica presto nella vita del bambino, essa è

una fonte “interiorizzata”. Gli obiettivi che le persone eterodirette

perseguono si spostano seguendo questa guida: sono soltanto il processo che

porta all’obiettivo e il fatto di prestare attenzione ai segnali provenienti

dagli altri che restano inalterati per tutto il corso della vita. Questo modo

di mantenere i contatti con gli altri permette un’elevata conformità

comportamentale che non si ottiene tanto esercitando il comportamento stesso

come nel caso del carattere diretto dalla tradizione, quanto piuttosto per

mezzo di un’eccezionale sensibilità nei confronti delle azioni e dei desideri

altrui».[15]

Aggiunge ulteriormente

Riesman che: «Mentre tutti desiderano e hanno bisogno di essere apprezzati da

qualcuno per qualche tempo, soltanto il tipo eterodiretto moderno fa di ciò la

sua principale fonte di direzione e l’ambito principale della sua sensibilità».[16]

L’identità personale dell’eterodiretto non è più costituita come un complesso

formatosi nel corso dell’educazione e individualizzatosi attraverso le

particolari esperienze personali. Molti elementi che prima erano caratteri

distintivi e facevano parte del bagaglio individuale sono ora collocati all’esterno, nel contesto

relazionale dei gruppi di riferimento cui l’individuo partecipa quotidianamente.

Non occorre più tanto guardare all’interno di sé, basta guardare fuori di sé. L’imperativo

categorico non è più collocato nell’animo del singolo, bensì si trova diffuso

nel milieu delle relazioni nelle

quali si è immersi.

11. I diversi caratteri sociali naturalmente sono efficaci poiché

gli individui fanno nei loro confronti un

forte investimento emotivo. Riesman ritiene che per evidenziare le

diversità fra questi tipi si possa prendere in considerazione il luogo del controllo emotivo e il diverso tipo di sanzioni che sono

implicate in caso di non conformità. Per il tipo tradizionale il luogo del

controllo emotivo è l’esterno. Per il

tipo autodiretto il luogo del controllo è l’interno,

mentre per il tipo eterodiretto il luogo del controllo è l’altro interiorizzato.

La sanzione per il tipo

tradizionale è costituita dalla vergogna

pubblica. La sanzione per il tipo autodiretto è costituita dal senso di colpa, la colpa per la

violazione della norma interiorizzata, mentre la sanzione per il tipo eterodiretto

è costituita da una diffusa inquietudine

che, con terminologia attuale, potrebbe essere definita come ansia da prestazione. L’ansia cioè di non essere in grado di adeguarsi a

quanto chiesto dal contesto relazionale in cui si è immersi. È importante

comprendere come l’ansia da prestazione non è vissuta come colpa (perché non c’è alcuna violazione di una norma

interiorizzata) ma come inadeguatezza a essere

come gli altri. Non è un mero copiare gli altri, ma trovarsi nell’impossibilità

di essere in modo significativo,

posto che il significato stia nell’essere

come gli altri.

È degno di nota, in

proposito, che nel campo della psicologia clinica sia stata osservata – negli

ultimi decenni – la progressiva sparizione della repressione derivante dal

senso di colpa e la diffusione sempre maggiore dell’ansia da prestazione.[17] Il problema

della prestazione sembra sia diventato una delle questioni centrali della

psicologia clinica degli ultimi decenni. Questo cambiamento sarebbe

perfettamente collimante con un passaggio, del carattere sociale modale, dall’autodirezione

all’eterodirezione.

12. Secondo Riesman, osservando lo sviluppo delle società in

progressione storica si può ritrovare una specie di lotta tra i caratteri: «Possiamo descrivere gli ultimi secoli della

storia occidentale come il graduale susseguirsi del predominio degli ultimi due

tipi. Il tipo diretto dalla tradizione lascia il posto a quello autodiretto e

quest’ultimo a quello eterodiretto. Le trasformazioni del tipo di società e di

carattere non avvengono ovviamente tutte in una volta».[18] Solo quando le

trasformazioni si sono accumulate e assestate è possibile rendersi conto che

qualcosa è mutato. È ovvio che la prevalenza

di un determinato carattere a discapito degli altri in una società costituirà

un elemento caratteristico di quella stessa società e potrà essere usata come elemento esplicativo per una varietà di

fenomeni.

13. La tipologia di Riesman in realtà non si limita alla definizione dei tre caratteri sociali che abbiamo descritto. Essa è più complessa poiché, oltre ai tre modi di conformità, e quindi di adattamento, sono previsti anche due modi diversi (anomico e autonomo) di esercitare ciascuna conformità. Si ricordi che il modo di conformità corrisponde sempre a richieste tipiche da parte della società. L’individuo può poi ancora rispondere in maniera diversa a queste richieste. Si veda la tabella seguente.

|

|

Adattato |

Anomico |

Autonomo |

|

Carattere tradizionale |

|

|

|

|

Carattere autodiretto |

|

|

|

|

Carattere eterodiretto |

|

|

|

All’interno di ogni tipo

di carattere sociale abbiamo in gran prevalenza i bene adattati (che mostrano quindi lo specifico carattere della loro

società in modo spiccato). Abbiamo poi, però, anche gli anomici, cioè quelli che interpretano in modo anomalo il modello di

adattamento prevalente nel loro ambiente, e poi coloro che sono invece autonomi, sono cioè in grado di

controllare consapevolmente e autonomamente il proprio tipo di adattamento.

Entrambi questi gruppi costituiscono per lo più delle minoranze o delle

eccezioni. Purtroppo Riesman non ha approfondito in dettaglio e in modo

sistematico i diversi tipi generati dall’incrocio tra le variabili della sua

tabella (alcuni dei quali, presumibilmente, possono anche essere del tutto

vuoti, come nel caso del tradizionale - autonomo).

14. Particolarmente interessante, nell’analisi di Riesman, è la

declinazione della nozione dell’autonomia

che non coincide per nulla con quella di autodirezione. Autonomi, in generale,

sono quelli particolarmente consapevoli del

loro specifico carattere sociale e che possono decidere, quindi, se e in quale

misura conformarsi e, soprattutto, come

conformarsi. L’autonomia costituisce dunque, in un certo senso, una regia di secondo livello che permette

all’individuo di monitorare la propria stessa adesione a un certo carattere sociale. Questa regia di

secondo livello probabilmente può essere ottenuta solo attraverso una sorta di riflessione autobiografica condotta

attraverso un uso del linguaggio per monitorare se stessi e i propri

comportamenti (quel che è chiamato inner

speech o, più recentemente nella psicologia sociale, self - monitoring). È una condizione che probabilmente si può

raggiungere più facilmente nel contesto di un livello elevato di istruzione o

in seguito a particolari esperienze di riflessione e meditazione su di sé.

Da ciò si evince come, per

Riesman, il carattere autodiretto non sia

necessariamente autonomo. Chi abbia una profonda formazione religiosa, ad

esempio, può essere fortemente autodiretto ma, non per questo, autonomo. L’autonomia

dunque, se ha senz’altro una sua premessa nel carattere autodiretto, richiede

un lavoro aggiuntivo da parte del singolo individuo. La nozione di auto o eterodirezione

si riferisce fondamentalmente al luogo

da cui scaturisce l’indirizzo verso la conformità. È la modalità attraverso cui

la società si assicura la conformità, mentre l’autonomia o l’anomia

costituiscono gli approcci attraverso cui il singolo individuo reagisce al modello di adattamento che

gli è riservato.

15. È interessante il fatto che una società di eterodiretti, invece di essere

depositaria di un preciso bagaglio formativo, di una tradizione da ereditare e

sviluppare, sarà invece aperta ai cambiamenti e alle trasformazioni che si

affermano a livello di massa (come nel caso delle mode); il bagaglio di ciascun individuo andrà soggetto a una

progressiva obsolescenza secondo gli sviluppi delle mode, degli stili, delle

preferenze. Per usare una metafora, è come se il bagaglio personale dell’autodiretto

fosse sostituito da un bagaglio

collettivo medio collocato e diffuso nell’ambiente relazionale di

riferimento. Il bagaglio collettivo medio, che va soggetto anch’esso a

cambiamenti, è dotato di un forte potere di attrazione nei confronti dei singoli.

Si cambia continuamente, ma si cambia tutti

insieme, tenendosi d’occhio continuamente.

Se questo è vero, il

caso dell’eterodiretto autonomo dovrebbe

risultare poco diffuso, poiché l’eterodiretto tende a porre il proprio nomos fuori di sé e quindi tende a

modificarsi costantemente avendo gli altri significativi come riferimento,

tende cioè a interiorizzare le novità e ad abbandonare ciò che non ha più

rispondenza nell’ambiente. Qualora attraverso un attento monitoraggio di sé

egli giunga a problematizzare la propria dipendenza dal suo milieu sociale diventerebbe

immediatamente in grado di filtrare consapevolmente le influenze. Non è

tuttavia impossibile ipotizzare che ci sia un’eterodirezione

vissuta con lucida consapevolezza, con perfetta cognizione di causa.

È il caso di notare che

il carattere sociale di Riesman è una

disposizione appresa e quindi mutevole all’interno dello stesso

individuo. Entro certi limiti il carattere sociale può andare soggetto a

cambiamenti. Quando i cambiamenti individuali vanno tutti nella stessa

direzione allora diventano tangibili, tanto da caratterizzare un certo ambiente sociale.

16. La teoria di Riesman ha un’interessante conseguenza nella

interpretazione della stessa nozione di individualità

che è una delle caratteristiche più tipiche della civilizzazione occidentale.

Gli autodiretti tout court sono

coloro che, avendo ricevuto una formazione precisa, l’hanno interiorizzata e ne

hanno fatto la fonte costante e permanente delle loro scelte. Ciò permette una

situazione di grande omogeneità tra

coloro che hanno ricevuto la stessa formazione. Gli individui si assomigliano

non perché interagiscono continuamente l’uno con l’altro ma perché hanno lo

stesso bagaglio interno. Questa condizione è la base per la formazione e il

mantenimento dei gruppi religiosi o

dei gruppi ideologizzati. Insomma, le

ideologie (comprese le religioni) tendono a formare gruppi ampi e permanenti

ove gli individui siano dotati di un carattere sociale omogeneo. In queste

comunità ci sarà una forte pressione per

la conformità autodiretta ove, di conseguenza, i devianti non saranno bene

accetti e gli e autonomi potrebbero essere oggetti di sospetto. Queste comunità

sono costituite da coloro che, in un certo senso, sono di fatto depositari di una stessa tradizione culturale

(sia una tradizione di famiglia, che di fede religiosa, che di militanza

politica).

Max Weber ha

perfettamente interpretato questa situazione attraverso le sue celebri analisi

sul carisma (che corrisponde al

momento dell’autonomia) e sull’istituzionalizzazione

del carisma, che corrisponde al momento della riproduzione di individui

autodiretti che portano dentro di sé l’insegnamento carismatico e che

contribuiscono così alla sua istituzionalizzazione. L’epoca dei movimenti,

delle religioni e delle ideologie, almeno in Occidente, si è dunque basata sul

tipo di conformità assicurato dalla perpetuazione del carattere autodiretto.

Dovrebbe essere abbastanza chiaro il rapporto teorico e concettuale che viene a

instaurarsi tra l’avvento del nuovo carattere eterodiretto e la tanto discussa fine delle ideologie.

17. Come anticipato in apertura, i concetti di carattere sociale, di autodirezione, di eterodirezione e di autonomia,

elaborati da Riesman ormai più di sessant’anni fa, possono risultare ancora,

soprattutto oggi, di estrema attualità e possono risultare quanto mai utili per

interpretare una serie di processi sociali e culturali che sono diventati

evidenti soltanto negli ultimi decenni del Novecento, cioè in quell’epoca in

cui le società occidentali hanno cominciato a definirsi a torto o a ragione –

attraverso le elaborazioni dei loro stessi intellettuali – come società postmoderne. Del resto, nella

sua prospettiva storico sociologica, Riesman aveva previsto l’avvento di un cambiamento epocale, costituito dalla

progressiva sostituzione del carattere autodiretto con il carattere

eterodiretto, cosa che sarebbe stata possibile dalle trasformazioni di tipo

demografico, economico e sociale. Ovviamente Riesman non era ancora in grado di

apprezzare il ruolo, in questo cambiamento, degli sviluppi delle tecnologie

dell’informazione.

Proveremo in quel che

segue a sviluppare alcune linee generali di analisi che ci permetteranno,

grazie alle categorie di base di Riesman, di interpretare sotto una luce nuova

diverse questioni assai problematiche che oggi ci preoccupano alquanto. Si

tratta di questioni che solitamente sono state rubricate sotto la categoria

generale di una mutazione antropologica

degli individui che popolano le società occidentali. Il termine “mutazione

antropologica” – detto per inciso – pare sia stato usato per la prima volta da

Pasolini, anche se egli lo riferiva a tutt’altre problematiche.

18. Secondo la concezione classica più diffusa della modernità

e della modernizzazione, col

trascorrere del tempo avremmo dovuto assistere, nei termini di Riesman, alla

progressiva sparizione del carattere tradizionale e alla progressiva affermazione

del carattere autodiretto e, più specificatamente, del carattere autodiretto autonomo. Gli autodiretti

autonomi, infatti, sono sempre stati considerati come il tipo umano

indispensabile per l’affermazione di tutte quelle caratteristiche considerate

come progressive e tipiche del mondo moderno, come la laicità, la

secolarizzazione, lo sviluppo della scienza e della tecnologia, lo sviluppo

economico e sociale, l’affermazione dei diritti umani, del pluralismo e della democrazia.

Il carattere autodiretto autonomo è, insomma, quel carattere sociale che è

strettamente connesso con la realizzazione dell’ideale umanistico e, più in particolare, della classica idea guida dell’emancipazione umana. Persino l’ideale marxiano

dell’uomo comunista (non si considerino qui le degenerazioni) corrispondeva a un

modello di uomo autodiretto e autonomo. Gli autodiretti autonomi hanno costituito,

per secoli, il modello umano per eccellenza, l’obiettivo stesso della civiltà

occidentale.

Gli eterodiretti, come

Riesman li ha descritti, costituiscono invece qualcosa di molto diverso, una

vera e propria rottura in quello che si era creduto dovesse essere il destino antropologico dell’Occidente o

addirittura dell’umanità. Secondo la visione classica della modernità, gli

eterodiretti sarebbero decisamente antimoderni

e probabilmente anche antioccidentali.[19]

Insomma, nell’interpretazione classica della modernità occidentale, gli eterodiretti non erano proprio stati previsti.

Se erano stati in qualche modo considerati, lo erano stati come modello

negativo, un modello di uomo imperfetto, di uomo alienato, da superare. Gli

eterodiretti odierni non sembrano invece proprio degli autodiretti ancora immaturi, in fase di crescita,

che aspirano a diventare autodiretti autonomi. Sembrano invece avviarsi a

costituire un modello umano alternativo,

una specie di ramo evolutivo del

tutto incompatibile con il precedente. Un modello autosufficiente, capace di

affermarsi e generalizzarsi e soprattutto di fare a meno del modello precedente.

19. Questa nuova situazione sarebbe stata resa possibile proprio

dallo sviluppo e dalla modernizzazione prodotti originariamente

dagli autodiretti. Per la prima volta nella storia dell’Occidente, seguendo

Riesman, lo sviluppo economico sociale e culturale sembra avere reso possibile

un nuovo tipo di carattere sociale capace

di rendere superflui, o addirittura controproducenti, gli autodiretti stessi e,

in particolare, gli autodiretti autonomi. La stabilità raggiunta delle diverse società,

la loro relativa ricchezza, la crescita dei consumi, la diffusione delle nuove

tecnologie e dei social media hanno

permesso la costituzione di un nuovo tipo di tessuto sociale incentrato intorno alle relazioni, dove i rapporti

interpersonali, potenziati dai social

media, sono ora in grado di assicurare

la conformità e di fornire tutte le remunerazioni necessarie e le eventuali

sanzioni per i comportamenti anomici. Detto in altri termini, sarebbe recentemente

avvenuto, nel campo delle relazioni sociali, lo stesso processo di

autonomizzazione avvenuto secoli fa nel campo delle relazioni economiche con il

mercato. Si sarebbe cioè realizzata e

diffusa una gigantesca mano invisibile,

in grado di regolare in modo automatico

le interazioni sociali a partire dall’esterno

dell’individuo e non più dall’interno.

In questa nuova

situazione il carattere autodiretto, cioè

il carattere regolato principalmente dall’interno, diventa tecnicamente superfluo. Esso così, lungi dal costituire il modello più autentico dell’umanità,

come avevano pensato gli antichi e i moderni, è ora ridimensionato a una delle diverse

possibili strategie per assicurare la conformità, una strategia tra le tante che

è stata caratteristica precipua di una certa epoca storica e che si trova ormai

in via di abbandono.

20. L’obsolescenza

progressiva del carattere autodiretto, che peraltro si può osservare sempre

più frequentemente,[20] non è stata imposta da nessuno, si è diffusa spontaneamente,

appena se n’è presentata la possibilità tecnica, ed è stata accolta

trionfalmente dal pubblico. Ha avuto il senso di una liberazione da limitazioni

e costrizioni. Al di là di ogni aspetto specifico, l’abbandono è dovuto principalmente

al fatto che la produzione dell’autodiretto

è scomoda; è un processo lungo e dagli esiti incerti e non è affatto

divertente. Comporta un notevole dispendio di energie, un cospicuo

investimento, un notevole impegno e, soprattutto, una certa sofferenza a livello individuale. Questa

caratteristica, decisamente penosa,

della costruzione dell’autodirezione è bene espressa dalla parola disciplina. Freud ha condensato seriamente

il costo di produzione del carattere

autodiretto attraverso il suo concetto del disagio

della civiltà. Max Weber, dal canto suo, ha sottolineato la stessa

problematica attraverso le nozioni della vocazione

e dell’ascetismo.

La produzione degli

eterodiretti – che solo ora sta diventando tecnicamente possibile in termini di

automatismo sociale – confrontata con quella dell’autodirezione, è decisamente

assai più soft, assai più friendly. In altri termini, si può ora fare a meno di un vero e proprio disciplinamento interiore fin dalla più

tenera età. Non serve più spendere una vita per costruire e manutenere il

proprio bagaglio interno. Non c’è più

bisogno della selezione e di apparati repressivi espliciti. La

conformità necessaria è ottenuta principalmente intrappolando gli individui

nella rete ormai onnipresente e onnipotente delle relazioni interpersonali, reali o virtuali che siano. L’integrazione

sociale avviene così in modo spontaneo – più o meno come avviene l’apprendimento

della lingua materna – e ha il vantaggio di essere immediatamente gratificante, poiché si ha sempre un’immediata

risposta da parte di coloro che sono coinvolti nella relazione. È questa la

realizzazione paradossale del sogno della pedagogia

anti autoritaria.

21. Detto in altro modo, il centro di gravità del self eterodiretto non è più la

dimensione privata dell’individualità

bensì l’insieme delle relazioni esterne.

L’imperativo categorico diluito nella socialità. Siamo cioè alla presenza di un’ipertrofia

della dimensione sociale del self che sopravanza a dismisura la parte privata individuale (quella che si

chiamava intimità spirituale). Foucault ha descritto una simile situazione in

modo particolarmente fosco, evidenziando e analizzando gli elementi di potere coercitivo che si trovano diffusi

nelle relazioni interpersonali e nelle istituzioni sociali e culturali. A

differenza di Foucault, si tratta semplicemente di assumere che il potere del sociale

non abbia soltanto un lato repressivo,

bensì anche un lato costruttivo, un

lato di edificazione del self, capace

di fornire una remunerazione immediata

e di indirizzare in modo soft. Una remunerazione sociale che è ora

perfettamente in grado di sostituire l’auto remunerazione differita tipica invece

dell’autodiretto.[21]

Essere sempre in contatto con un ambiente

sociale con cui si ha un continuo scambio di remunerazioni più o meno immediate

riempie l’esistenza, la rende tutto sommato più facile e meno problematica. Le

dinamiche affettive nei confronti delle persone (presenti o virtuali) sono

molto più soddisfacenti degli investimenti emotivi che in precedenza si

dovevano fare nei confronti di cifre, simboli, concetti e sistemi astratti. Basta

lasciarsi guidare dalla trama delle relazioni, che fornisce in modo auto

evidente il significato delle

situazioni, di tutto quel che avviene e di tutto quel che si sta facendo. Che svolge,

dunque, anche una potente funzione

normativa.

22. Ciò può soltanto ora funzionare perfettamente, poiché il tessuto relazionale (entro cui entrano

molti individui singoli, molte situazioni) è ormai diventato estremamente denso

e onnipervasivo. L’individuo ben integrato

è, infatti, tutt’uno con questo

tessuto relazionale. Tutti gli sforzi individuali sono dunque indirizzati a

immergersi sempre più nel mare delle relazioni, in modo da giungere a

massimizzare tutte le proprie chance.

Tutto ciò però fa sì che il bagaglio

privato del self si riduca sempre

più. Christopher Lasch ha elaborato il concetto di un Io minimo.[22] Si è sempre più presenti sulla piazza pubblica delle

relazioni, alla quale è demandata la maggior parte delle decisioni, e sempre

meno nel proprio foro interiore.

Prova ne è che, quando per qualche motivo il tessuto relazionale viene meno, l’individuo

eterodiretto si trova depauperato della parte principale del proprio self, senza avere un suo self indipendente. Questo lo porta, come

un animale domestico che ha perso il padrone, a cercare immediatamente un altro

ambiente relazionale sostitutivo,

senza il quale non saprebbe più come fare. Si può in tal modo passare

continuamente da un ambiente relazionale all’altro, senza sviluppare mai un self auto sostenuto e indipendente.

Un self indipendente (che, come abbiamo osservato, è costoso e penoso) diventa così superfluo,

un vero e proprio spreco, quando vi sia un’abbondante offerta di situazioni

relazionali in cui infilarsi e soggiornare eternamente. In fondo basta avere l’agenda

piena di scambi, incontri, comunicazioni. Quando l’offerta relazionale è

abbondante, quando sopravanza grandemente il tempo disponibile, si può saltare

da una relazione all’altra senza accumulare alcun bagaglio, senza produrre

alcuna sintesi, senza alcun elemento critico – mettendo anzi accuratamente da parte ogni elemento critico – senza

alcuna presa di distanza. Un continuo esserci,

stando immersi beatamente nella corrente. È questa la famosa deiezione descritta da diversi filosofi

esistenzialisti.

23. Sembra così che, seguendo le intuizioni di Riesman, l’uomo nuovo del prossimo millennio non

sia destinato a essere il prodotto dell’autodirezione e dell’autonomia. Non sia

un prodotto dell’evoluzione culturale, avvenuta in seguito all’affermazione di

qualche religione o di qualche ideologia. La genesi dell’uomo nuovo prossimo venturo

sembra destinata a essere decisamente assai più prosaica. Nel momento in cui, nell’esperienza

quotidiana, diventa di per sé evidente che la

faticosa conquista dell’auto direzione è un’inutile sofferenza, magari una

pratica legata a tempi passati assai più bui, che è tempo sprecato, che si può vivere benissimo senza, e che si può

ottenere immediatamente una quantità di risposte emotivamente gratificanti immergendosi

nel mare sovrabbondante delle relazioni – ecco che allora si è pronti per l’amputazione

preventiva della parte più privata e personale del proprio self, per relegarla in un angolo, per zittirla, per non darle

alcuna possibilità di crescita. Il tutto per non disturbare il lavorio della mano invisibile del mercato delle relazioni

sociali che intanto è sempre all’opera.

24. Pur non rientrando nell’economia di questo saggio, lascio al lettore il compito di una seria meditazione su quali potrebbero essere le conseguenze politiche della diffusione su vasta scala del carattere eterodiretto. Si tratta di conseguenze sulla opinione pubblica, sulla cultura civica, sulla cultura politica e sulla vita politica stessa delle democrazie occidentali. Non sembra proprio del tutto infondato, allora, seguendo l’intuizione di Pasolini, parlare di mutazione antropologica. Questo è quanto ci aspetta. Questo, ahimè, è, e sarà sempre più, l’individuo ben socializzato, quello che in Occidente, in quest’ultimo mezzo secolo, è stato l’obiettivo formativo prevalente delle famiglie e delle istituzioni, cioè quello che si esprime e comunica continuamente ma che non ha più nulla di proprio da esprimere e comunicare.

Giuseppe Rinaldi (5/02/2017 – rev. 22/08/2025)

OPERE CITATE

1998

Brown, Jonathon D., The Self, Mc Graw

Hill.

1941

Fromm, Eric, Escape From Freedom,

Holt, Rinhearth and Winston, New York. Tr. it.: Fuga dalla libertà, Comunità, Milano, 1963.

2004 Gallino, Luciano, Dizionario di sociologia (2a edizione), UTET, Torino. [1978]

1984

Lasch, Christopher, The Minimal Self.

Psychic Survival in Troubled Times, Norton, New York. Tr. it.: L’io minimo. La

mentalità della sopravvivenza in un’epoca di turbamenti, Feltrinelli, Milano,

1985.

2010 Recalcati, Massimo, L’uomo senza inconscio. Figure della nuova clinica psicoanalitica,

Raffaello Cortina, Milano.

1969

Riesman, David & Glazer, Nathan & Denney, Reuel, The Lonely Crowd, Yale University Press, New Haven and London. Tr. it.: La folla solitaria, Il Mulino, Bologna,

1999. [1950]

NOTE

[1] Questo saggio è apparso per la prima volta sul mio blog Finestre Rotte nel 2016, con il titolo de L’individuo ben socializzato. Esso ha avuto diverse revisioni successive. La presente versione, con il titolo leggermente modificato, deriva da una revisione effettuata a partire dal 22/08/2025.

[2] Cfr. Riesman et Al. 1969 [1950]. L’opera,

oltre a Riesman, è attribuita ad altri due coautori, Glazer e Denney,

appartenenti al team di ricerca. Qui

si seguirà l’uso corrente di citare il solo Riesman quale autore principale. Il

titolo The Lonely Crowd, a quanto

pare, era stato imposto dall’editore. Anche se esprime qualcosa del contenuto

del libro, ha contribuito ad avvalorarne un’interpretazione riduttiva.

[3] Qui il termine socializzazione è utilizzato secondo il senso comune che ha assunto

nella seconda metà del secolo scorso. Originariamente il termine aveva avuto un

utilizzo accademico ed era pressappoco sinonimo di inculturazione. Stava cioè a indicare quel processo attraverso il

quale un individuo apprende la propria cultura. Solo nella seconda metà del

Novecento, sull’onda della pedagogia progressista sviluppatasi sulle due sponde

dell’Atlantico, il termine ha cominciato a essere usato nel senso di sviluppo delle abilità sociali e relazionali.

Insomma, da allora i “socializzati” sono i particolarmente socievoli, qualsiasi

cosa ciò stia a indicare. Secondo quest’accezione, un eremita che, grazie alla

sua inculturazione religiosa perfettamente riuscita, decida di passare la vita

da solo, in penitenza e preghiera, sarebbe dunque poco socializzato.

[4] Sulla nozione di carattere sociale vedi, in generale, Gallino 2004.

[5] Cfr. in particolare, Fromm 1941. Fromm, come

altri francofortesi, era migrato in America in seguito all’avvento del nazismo.

[6] Dagli anni Settanta la psicologia sociale ha

compiuto notevoli progressi nella ricerca intorno al self. Una panoramica di questi risultati si trova in Brown 1998.

[7] Riesman scrive nel 1950. Un paio di decenni

dopo comincerà a diffondersi la nozione di società

post-industriale. Lo studio di Daniel Bell sulla società post-industriale è

del 1973. Talvolta questo tipo di sviluppo è definito come società industriale avanzata, oppure come capitalismo maturo, o anche come affluent society. Più recentemente si è parlato di società postmoderna.

[8] Mentre l’autodiretto cerca soprattutto di

essere fedele a se stesso (per come

si è definito nel suo percorso di formazione e di crescita), l’eterodiretto

cerca di essere adeguato all’ambiente

sociale nel quale si trova. È come se la stabilità, che prima si dava per

scontato risiedesse dentro al singolo, sia ora collocata all’esterno,

nell’intreccio delle relazioni sociali in cui si è immersi..

[9] Negli anni ‘70, nel nostro Paese, questi

individui sarebbero stati definiti come “ben socializzati”. La sinistra

pedagogica è stata in questo caso vittima di un colossale errore, poiché ha

ritenuto di formare dei cittadini autonomi attraverso metodi pedagogici che al

più potevano essere adatti per la formazione di individui eterodiretti nel

senso di Riesman.

[10]

Cfr. Riesman et Al. 1969: 62.

[11]

Cfr. Riesman et Al. 1969: 63.

[12]

Cfr. Riesman et Al. 1969: 90-91.

[13]

Cfr. Riesman et Al. 1969: 69-70.

[14]

Cfr. Riesman et Al. 1969: 74.

[15]

Cfr. Riesman et Al. 1969: 81.

[16] Cfr. Riesman et Al. 1969: 82.

[17] Cfr. Recalcati 2010.

[18] Cfr. Riesman et Al. 1969: 92.

[19] Su questo punto vale la pena di formulare

un’osservazione, che qui non ho spazio per sviluppare, secondo cui gli

eterodiretti potrebbero avere alcuni punti in comune con le culture collettivistiche, soprattutto

con quelle orientali, come studiate da Hofstede e Triandis. Mi riprometto

eventualmente di tornare altrove sulla questione. In sostanza, l’individuo

occidentale ultra socializzato potrebbe manifestare alcune caratteristiche – ma

non tutte – delle culture collettivistiche orientali.

[20] Le evidenze empiriche che prospettano una

crisi o una progressiva sparizione del carattere autodiretto sono innumerevoli.

Esse coincidono con la progressiva crisi del modello umano inaugurato e

promosso dalla modernità. A mo’ di esempio – riservandoci eventualmente di

tornare sull’argomento – possiamo citare le principali tematiche filosofiche

proposte dal postmodernismo, la questione della fine delle ideologie, la crisi

degli intellettuali, il post-pensiero e la post-verità, gli attacchi sempre più

diffusi e popolari al pensiero scientifico, alla logica e alla razionalità. La

tematica della sparizione dell’uomo gutemberghiano e dell’affermazione del villaggio globale su cui ha insistito la

Scuola di Toronto. La questione delle

ipotetiche mutazioni antropologiche derivanti dalle nuove tecnologie e dai social media. La prevalenza dell’homo videns

descritta da Sartori. La crisi dei sistemi educativi occidentali, che

stanno rinunciando a qualsiasi tipo di formazione di caratteri autodiretti per

diventare centri di intrattenimento e

di “socializzazione”, cioè di iniziazione al carattere sociale eterodiretto. La

nuova configurazione dei disturbi psichici nella psicologia clinica, cui

abbiamo già accennato.

[21] L’autodiretto, seguendo la propria intima

direzione, è in grado di opporsi al proprio ambiente sociale immediato e di

scartare qualsiasi remunerazione per trovare una remunerazione in se stesso.

Solo così sono possibili le diverse forme di opposizione sociale. In un regime di ampia affermazione della

eterodirezione, l’opposizione sociale diventa alquanto improbabile.

[22] Cfr. Lasch 1984.

.